Deutsches Bergbau-Museum Bochum

| Deutsches Bergbau-Museum Bochum | |

|---|---|

Deutsches Bergbau-Museum Bochum | |

| Kategorie: | Museum, Forschungseinrichtung, Archiv |

| Träger: | DMT-Gesellschaft für Lehre und Bildung mbH und Stadt Bochum |

| Mitgliedschaft: | Leibniz-Gemeinschaft |

| Standort der Einrichtung: | Bochum |

| Art der Forschung: | Grundlagenforschung |

| Fächer: | Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften |

| Fachgebiete: | Geschichtswissenschaft, Ingenieurwissenschaft |

| Grundfinanzierung: | Bund (50 %), Länder (50 %) Bereich Forschung |

| Leitung: | Stefan Brüggerhoff |

| Mitarbeiter: | ca. 140 (2012)[1] |

| Homepage: | www.leibniz-dbm.de |

Das Deutsche Bergbau-Museum Bochum – Leibniz-Forschungsmuseum für Georessourcen (DBM) ist mit rund 365.700 Besuchern (2012)[1] pro Jahr eines der meistbesuchten Museen Deutschlands. Es ist das größte Bergbaumuseum der Welt[2] und zugleich Forschungsinstitut für Montanarchäologie und Archäometrie sowie Dokumentationszentrum und Archiv im Bereich der Montangeschichte.

Übertägige Ausstellungen von etwa 12.000 m² [1] und ein originalgetreues Anschauungsbergwerk unterhalb des Museumsgeländes mit ca. 2,5 km Streckenlänge (derzeit begehbar 850 m)[1] geben den Besuchern Einblicke in die Welt des Bergbaus. Forschungsschwerpunkte der Wissenschaftler sind die Geschichte und Technik des Montanwesens sowie Dokumentation und Schutz von Kulturgut. Das Museum ist als Forschungseinrichtung Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft.

Träger sind die DMT-Gesellschaft für Lehre und Bildung mbH sowie die Stadt Bochum.

Der Etat der Einrichtung beträgt 2013 € 10.555.000, davon tragen Bund und Land je 39 %, Stadt Bochum und DMT-LB je 11 %.[1] Das DBM hat 140 Beschäftigte (2012).[1]

Förderverein des Museums ist der eingetragene Verein Vereinigung der Freunde von Kunst und Kultur (VFKK), der auch die Zeitschrift Der Anschnitt herausgibt. Das Deutsche Bergbau-Museum Bochum ist Teil der Route der Industriekultur und beherbergte das größte der fünf Besucherzentren, die im Kulturhauptstadtjahr 2010 als kulturtouristische Drehscheiben der Metropole Ruhr fungierten, und seitdem zentrale Startpunkte für Erkundigungen in das ganze Ruhrgebiet sind.[3]

Inhaltsverzeichnis

1 Geschichte

2 Museum

2.1 Exponate

2.2 Sonderausstellungen

2.3 Besucherbergwerk

2.4 Fördergerüst

3 Forschung

4 Montanhistorisches Dokumentationszentrum

5 Lage

6 Literatur

7 Siehe auch

8 Weblinks

9 Einzelnachweise

Geschichte |

Die Anfänge des Museums gehen zurück auf die 1860er Jahre, als die Westfälische Berggewerkschaftskasse (WBK) eine ständige Ausstellung Bergbaulicher Utensilien in Bochum einrichtete, die hauptsächlich dem Bergschulunterricht diente. Ende der 1920er Jahre wurden von Vertretern der WBK und der Stadt Bochum Überlegungen zur Gründung eines öffentlich zugänglichen Bergbau-Museums entwickelt.

Der Gründungsvertrag für das Geschichtliche Museum des Bergbaus wurde am 1. April 1930 zwischen der Stadt Bochum und der WBK geschlossen; als erste Halle des Museums diente die alte Großviehschlachthalle des stillgelegten Bochumer Schlachthofs. Auf dem Gelände des Schlachthofs wurde 1935 nach Entwürfen von Fritz Schupp und Heinrich Holzapfel ein Neubau des Museumsgebäudes mit zusätzlicher Ausstellungsfläche ausgeführt. Im Jahre 1936 begann man mit dem Bau des Anschauungsbergwerks.

Im Jahr 1943 wurden die noch nicht vollendeten Museumsbauten durch alliierte Luftangriffe weitgehend zerstört, das Anschauungsbergwerk für den Luftschutz umgebaut.[4]

1946 wurde das Museum mit einer kleinen Ausstellung wiedereröffnet. In den 1950er Jahren wurde das Museum neu aufgebaut und erweitert, 1960 waren die Strecken des Anschauungsbergwerks auf einer Gesamtlänge von 2.510 Metern ausgebaut.

In den Jahren 1973 und 1974 wurde das Fördergerüst der stillgelegten Zeche Germania von Marten nach Bochum umgesetzt. Die Umsetzung wurde aus dem Etat des Nordrhein-Westfälischen Kultusministeriums bezahlt. 1973 wurde Gerd Weisgerber Mitarbeiter des Museums, der die Montanarchäologische Abteilung aufbaute.

Im Jahr 1976 wurde das bisherige Bergbau-Museum in Deutsches Bergbau-Museum Bochum (DBM) umbenannt, 1977 wurde es von der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) als Forschungsmuseum anerkannt und in die gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern aufgenommen. Es gehört seither zu den Instituten der Blauen Liste.

Luftaufnahme des Museumsgeländes: rechts neben dem Komplex um das Fördergerüst ist der Schwarze Diamant zu erkennen.

Auch in den Folgejahren wurde das Museum ständig erweitert und die Forschung um weitere Themen ergänzt.

Am 6. Dezember 2009 wurde der Schwarze Diamant, ein Erweiterungsbau für Sonderausstellungen, eröffnet. Das Bauwerk mit seiner markanten tiefschwarzen und bei Sonneneinstrahlung glitzernden Fassade, entworfen von Benthem Crouwel Architekten, stellt sich als Schnitt durch ein Stollensystem dar.

Rainer Slotta war von 1987 bis 2012 Museumsdirektor. Seit Mai 2012 leitet Stefan Brüggerhoff das Museum.[5]

Seit 2016 wird das Museum saniert und umgebaut;[6] dadurch sind die Ausstellungen nur teilweise zugänglich.

Museum |

Exponate |

Ausstellung

Karte des Anschauungsbergwerkes des DBM Stand Juni 2017

Bernstein aus dem Bergbaumuseum in Bochum

Auf einer Ausstellungsfläche von 12.000 Quadratmetern wird den Besuchern die Entwicklung des Bergbaus von der vorgeschichtlichen Zeit bis heute gezeigt. Die verschiedenen technischen Bereiche des Bergbaus sowie seine kulturellen und sozialen Aspekte werden thematisch-chronologisch dargestellt.

Hervorzuheben sind Ausstellungsstücke wie:

- Ein etwa sieben Tonnen schwerer wurzelverzweigter Stammrest eines Schuppenbaumes, der aus den Steinkohlenschichten des Piesbergs bei Osnabrück stammt. Mit einer Gesamthöhe von ca. 2,5 Metern und einem Stammumfang von ca. 5 Metern ist der Baum eines der größten erhaltenen Objekte seiner Art aus der Karbonzeit.

- Das Original einer Brikettpresse aus dem Jahr 1901. Die mit Dampf betriebene Einstrang-Schubkurbelpresse mit einem Gewicht von 18 Tonnen und einer Leistung von 4,2 Tonnen Brikett pro Stunde war 1985 außer Dienst gestellt und dem Museum von der Rheinbraun AG übereignet worden.

Seilfahrt

- Eine bei der Schachtförderung eingesetzte, Bobinen-Fördermaschine. Ihr charakteristisches Kennzeichen ist die Verwendung von Flachseilen. Das gezeigte Original wurde etwa 1905 gebaut und zunächst zum Abteufen, dann bis 1949 zur Kohlenförderung auf der Zeche Hannover in Bochum-Hordel eingesetzt.

- Im Maschinenkeller des Museums befinden sich außerdem zahlreiche Bergbaumaschinen, die aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichtes nicht in den oberen Stockwerken ausgestellt werden können.

- Im Eingangsbereich des Erweiterungsbaus Schwarzer Diamant ist ein Schwarzer Diamant mit einem Gewicht von 3,401 Karat ausgestellt, der dem Museum 2011 von einem Bochumer Juwelier geschenkt wurde.[7]

Sonderausstellungen |

Totenmaske eines Moche-Adligen (Exponat aus der Sonderausstellung 2011/12)

Es finden regelmäßig Sonderausstellungen statt. Vom 8. Mai 2011 bis 19. Februar 2012 wurde die Sonderausstellung Schätze der Anden – Chiles Kupfer für die Welt gezeigt. Die Sonderausstellung widmet sich sowohl der Bedeutung des Kupfers für die (Kultur-)Geschichte der Menschheit von Anbeginn bis heute, als auch der wirtschaftlichen Bedeutung der Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO) im nationalen und internationalen Rahmen sowie deren Tage- und Tiefbauanlagen, die zu den weltweiß größten dieser Art gehören.[8]

2006 war das Grubenunglück von Courrières thematisiert worden, 2007 hat eine Gemäldeausstellung zu Berg-Werken von Alexander Calvelli stattgefunden, 2008 gab es eine Sonderausstellung zu NEAT (Neue Eisenbahn Alpen Transversalen).

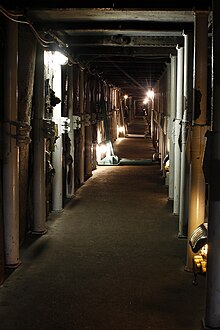

Besucherbergwerk |

Förderanlage

Gelenkkappenausbau mit Hydraulikstempeln

Ein System von Strecken und Streben in etwa 20 Metern Tiefe und einer Länge von etwa 2,5 Kilometern erläutert unter annähernd realistischen Bedingungen den Vortrieb und die Kohleförderung sowie einige Sicherheitsaspekte. Die Strecken haben allerdings nie zum Abbau von Bodenschätzen gedient und sind nur zum Zweck der Demonstration angelegt worden.

Seit 1995 ist die Nachbildung des letzten deutschen Grubenpferdes Tobias im Anschauungsbergwerk zu sehen.

Der Besuch des Anschauungsbergwerks ist nur teilweise für Museumsgäste mit einer Gehbehinderung oder einem Rollstuhl geeignet; Begleitung und Hilfestellung sind untertage unbedingt notwendig, können jedoch bei vorheriger telefonischer Anmeldung geleistet werden.

Fördergerüst |

Förderturm

Das Fördergerüst bietet bei gutem Wetter einen weiten Blick über Bochum und das Ruhrgebiet. Bei schlechtem Wetter, z. B. starkem Wind, bleibt es aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Es stammt aus den Jahren 1938/39 und wurde von Fritz Schupp konstruiert. Ursprünglich war es auf der Zeche Germania im Dortmunder Stadtteil Marten aufgestellt. Es ist 71,4 m hoch und wiegt 650 t. Die Aussichtsplattformen befinden sich, mit dem Fahrstuhl erreichbar, in 50 m und, über weitere Treppen zugänglich, 62 m Höhe.

Forschung |

Fenster in einem Bergmannshaus

Das Deutsche Bergbau-Museum Bochum betreibt als Leibniz-Forschungsmuseum für Georessourcen Forschungen in vielen verschiedenen Disziplinen, die in den Schwerpunkten Geschichte und Technik des Montanwesens sowie Dokumentation und Schutz von Kulturgut zusammengefasst sind. Die Forschungstätigkeiten innerhalb der beiden Schwerpunkte sind durch chronologische, regionale oder thematische Kriterien in Forschungsfelder (u. a. Montanarchäologie, Archäometallurgie) und Kernthemen gegliedert.

Die Forschungen zum vor- und frühgeschichtlichen Montanwesen basieren auf archäologischen Untersuchungen in Verbindung mit naturwissenschaftlichen Verfahren. Die Betrachtung der mittelalterlichen Gewinnung mineralischer Rohstoffe, ihre Verarbeitung bzw. Verhüttung und ihr Handel schließt sich mit intensivem Quellenstudium an die archäologischen Feldforschungen an. Die neuzeitliche Montangeschichte wird in ihren technischen, wirtschaftlichen wie auch sozialgeschichtlichen Auswirkungen erfasst. Die Erforschung von Kulturdenkmalen (besonders technischer Denkmale) ist ein weiterer Arbeitsschwerpunkt.

Gemeinsam mit dem Archäologischen Institut der Ruhr-Universität Bochum betreibt das DBM von 2011 bis 2014 ein Graduiertenkolleg zum Thema Rohstoffe, Innovation und Technologie alter Kulturen (RITaK). In dieser Leibniz Graduiertenschule werden acht Dissertationen gefördert, die sich mit dem Einfluss der Gewinnung und Verarbeitung von mineralischen Rohstoffen auf die Kultur- und Wirtschaftsentwicklung des Menschen beschäftigen. Zu den Themen gehören:[9]

- Prestigemetalle in Prunkgräbern der Kupfer- und Frühbronzezeit: Herkunft und metallurgisches Wissen

- Mittelasien als Rohstofflieferant der Bronzezeit (Andronovo-Kulturen)

- Westmediterraner Metallhandel und Technologietransfer der Phönizier

- Silber und Blei aus dem Laurion

- Die Hellwegzone: Technologie- und Rohstofftransfer zwischen römischem Reich und den Germanen

Haithabus Metalle- Erschließung und Blüte des sächsisch-böhmischen Erzgebirges

Die Forschungsabteilung des DBM und das Archäologische Institut der RUB liegen in einem Haus.[10]

Montanhistorisches Dokumentationszentrum |

Mit dem am 1. Juli 1969 gegründeten Bergbau-Archiv verfügt das Institut über ein zentrales historisches Archiv des Bergbaus in Deutschland. Das Archiv umfasst in 4000 laufenden Metern 220 Bestände vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart aus fast allen deutschsprachigen Stein- und Braunkohlerevieren. Im Jahr 2002 wurde dem Bergbau-Archiv von der VdW der Preis Wirtschaftsarchiv des Jahres verliehen. Seit 2007 verwaltet das Archiv auch die Bestände des Museums und nennt sich Montanhistorisches Dokumentationszentrum.

Prägend für die Arbeit des Archivs war die Leiterin Evelyn Kroker. Seit 2001 ist Michael Farrenkopf Leiter des Archivs.

Lage |

- Nördlich der Bochumer Innenstadt, in der Nähe der A40.

- Anschrift: Deutsches Bergbau-Museum Bochum, Am Bergbaumuseum 28, 44791 Bochum

- ÖPNV: U-Bahnlinie U35, Herne – Bochum, Haltestelle Deutsches Bergbau-Museum

Literatur |

- Olaf Hartung: Museen des Industrialismus: Formen bürgerlicher Geschichtskultur am Beispiel des Bayerischen Verkehrsmuseums und des Deutschen Bergbaumuseums. Köln [u. a.] 2007 (Beiträge zur Geschichtskultur; Bd. 32), Zugl.: Kiel, Univ., Diss., 2007, ISBN 978-3-412-13506-5.

Rainer Slotta (Hrsg.): 75 Jahre Deutsches Bergbau-Museum Bochum (1930 bis 2005). Vom Wachsen und Werden eines Museums. 2 Bände, Bochum 2005, ISBN 3-937203-15-X.- Evelyn Kroker: Das Bergbau-Archiv Bochum und seine Bestände. Bochum 2001.

Siehe auch |

- Geschichte der Stadt Bochum

- Geschichte des Ruhrgebiets

Weblinks |

- Website des Deutschen Bergbau-Museums Bochum

- Vereinigung der Freunde von Kunst und Kultur im Bergbau

- Beschreibung dieses Ankerpunkts als Teil der Route der Industriekultur

Einzelnachweise |

↑ abcdef Auskunft der Pressestelle des DBM 12. September 2013

↑ Übergabe des Chefsessels (Memento vom 12. September 2013 im Webarchiv archive.is) (aufgerufen am 12. September 2013)

↑ RuhrNachrichten (RN): „Besucherzentrum für 2010 kommt ins Bergbau-Museum“, 12. Dezember 2008 (aufgerufen am 18. März 2009)

↑ Presseinformation zum 75-jährigen Jubiläum des Deutschen Bergbau-Museums (Memento vom 30. Juni 2013 im Webarchiv archive.is)

↑ Die Direktoren des Museums. Archiviert vom Original am 29. April 2013; abgerufen am 30. April 2013.

↑ Das DBM baut um. Abgerufen am 2. Januar 2018.

↑ Geschenkt: Das kleine Schwarze, Ruhr Nachrichten, 13. Januar 2011, Ronny von Wangenheim.

↑ Schätze der Anden - Chiles Kupfer für die Welt (8. Mai 2011 bis 19. Februar 2012).

↑ http://www.ritak-leibniz.de

↑ Startschuss für das Haus der Archäologien

51.4891666666677.2172222222222Koordinaten: 51° 29′ 21″ N, 7° 13′ 2″ O

.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0

.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small