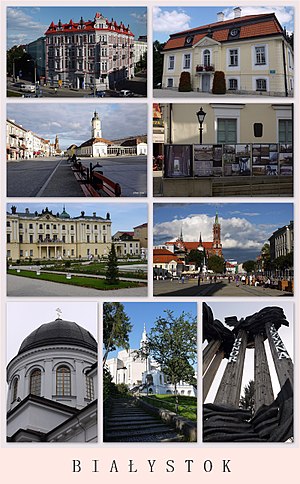

Białystok

| Białystok | |||

|---|---|---|---|

|

| ||

| Basisdaten | |||

Staat: | Polen | ||

Woiwodschaft: | Podlachien | ||

Powiat: | Kreisfreie Stadt | ||

Fläche: | 102,12 km² | ||

Geographische Lage: | 53° 8′ N, 23° 9′ O53.13333333333323.15 | ||

Höhe: | 120–160 m n.p.m. | ||

Einwohner: | 296.628 (31. Dez. 2016)[1] | ||

Postleitzahl: | 15-001 | ||

Telefonvorwahl: | (+48) 85 | ||

Kfz-Kennzeichen: | BI | ||

| Wirtschaft und Verkehr | |||

Straße: | E 67: Prag–Warschau–Tallinn | ||

Schienenweg: | Warschau–Hrodna | ||

Białystok–Ełk, Bielsk Podlaski–Białystok | |||

| Nächster int. Flughafen: | Warschau | ||

| Gmina | |||

| Gminatyp: | Stadtgemeinde | ||

| Fläche: | 102,12 km² | ||

| Einwohner: | 296.628 (31. Dez. 2016)[1] | ||

Bevölkerungsdichte: | 2905 Einw./km² | ||

Gemeindenummer (GUS): | 2061011 | ||

| Verwaltung (Stand: 2015) | |||

Stadtpräsident: | Tadeusz Truskolaski[2] | ||

| Adresse: | ul. Słonimska 1 15-950 Białystok | ||

Webpräsenz: | www.um.bialystok.pl | ||

Białystok [.mw-parser-output .IPA atext-decoration:nonebʲaˈwɨstɔk] (weißrussisch Беласток, jiddisch .mw-parser-output .Hebrfont-size:115%

ביאליסטאק) ist die Hauptstadt und einzige Großstadt der polnischen Woiwodschaft Podlachien. Die Stadt bildet das Zentrum einer weißrussischen Minderheit, besitzt mehrere Hochschulen und ist an den Eisenbahnstrecken von Warschau Richtung Kaunas/Vilnius (Rail Baltica) bedeutendster polnischer Verkehrshalt. Białystok liegt in einer ertragreichen ländlichen Region, hat aber auch Bedeutung im Bereich des Maschinenbaus und der Elektro-, Metall- und Bierindustrie. Von Mitte des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts existierte hier auch eine zahlenmäßig bedeutsame deutsche Minderheit.

Inhaltsverzeichnis

1 Geographie

1.1 Geographische Lage

1.2 Klima

2 Geschichte

3 Sehenswürdigkeiten

4 Bevölkerung

5 Verkehr

6 Hochschulen

7 Sport

8 Städtepartnerschaften

9 Persönlichkeiten

9.1 Söhne und Töchter der Stadt

9.2 Persönlichkeiten, die am Ort gewirkt haben

10 Siehe auch

11 Literatur

12 TV-Dokumentationen

13 Weblinks

14 Einzelnachweise

Geographie |

Geographische Lage |

Białystok liegt rund 180 km nordöstlich der Landeshauptstadt Warschau nahe der weißrussischen Grenze an dem kleinen Fluss Biała, der im Nordwesten der Stadt in den Supraśl mündet, der sich wiederum einige Kilometer weiter westlich in den Narew ergießt.

Klima |

Monatliche Durchschnittstemperaturen und -niederschläge für Białystok

Quelle: wetterkontor.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Geschichte |

Białystok wurde im 16. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt. Ab 1665 gehörte es der Familie Branicki, die es zur Residenzstadt ausbaute. Auf Betreiben von Stefan Branicki erhielt Białystok 1692 das Stadtrecht, das 1749 von August III. erneuert wurde. Białystok und sein Umland kamen 1796 unter preußische Herrschaft und fielen nach dem Frieden von Tilsit (1807) als Белосток/Belostok an Russland. Dieser Umstand und die Errichtung einer Zollgrenze zwischen Kongresspolen und Russland im Jahr 1831 sorgten für einen Aufschwung der Stadt. Die Zollgrenze sorgte dafür, dass Betriebe aus Polen ihren Sitz nach Białystok verlagerten, um weiter für die russische Armee produzieren zu können.[3] Durch die Eröffnung der Warschau-Petersburger Eisenbahn, die durch Białystok führte, wurde die Stadt zu einem industriellen Zentrum.[4] Mit der Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts bildete sich eine bedeutende deutsche Minderheit, die 1885 ca. 12.000 Menschen umfasste, in den folgenden Jahrzehnten jedoch wieder abnahm: 1913 gab es nur noch 5.000 Deutsche in Białystok, 1935 noch 2.500.[5] Im Jahre 1900 waren 63 % der Einwohner Juden, sodass sich die Stadt auch als ein bedeutendes jüdisches Zentrum entwickelte. Im Ersten Weltkrieg erfolgte am 20. April 1915 ein deutscher Luftangriff auf Białystok, welcher 13 Tote und 34 Verletzte zur Folge hatte. Schwere Schäden richteten die russischen Truppen an, als sie sich am 13. August 1915 vor den heranrückenden Deutschen zurückzogen.[6]

Die Stadt blieb von da an bis zum 19. Februar 1919 unter deutscher Kontrolle.[7]

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Białystok Teil der Zweiten Polnischen Republik. Kurz nach Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde die Stadt im Rahmen des Polenfeldzugs Mitte September 1939 von deutschen Truppen eingenommen, nach der geheimen Absprache im deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt jedoch am 22. September 1939 den Truppen der Sowjetunion übergeben[8] (amtlicher Name Беласток/Belastok). Im Zuge des am 22. Juni 1941 begonnenen deutschen Angriffs auf die Sowjetunion wurde Białystok erneut von der Wehrmacht besetzt; am 27. Juni 1941 brannte das deutsche Polizei-Bataillon 309 die Große Synagoge von Białystok nieder, in die sie zuvor Hunderte Juden getrieben hatten. Die neuen Machthaber errichteten hier den Bezirk Bialystok und das Ghetto Białystok. Die meisten der damals circa 43–60 Tsd.[9] jüdischen Einwohner wurden in die Vernichtungslager Treblinka und Auschwitz verbracht und dort ermordet. Białystok war Amtssitz des Chefs der Zivilverwaltung und des Befehlshabers der Sicherheitspolizei und des SD, der die unterstellten Kommandeure (KdS) und Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD befehligte.

Ende Juli 1944 wurde die Stadt von der Roten Armee eingenommen. Es war zunächst vorgesehen, die Stadt zusammen mit dem westlichen Teil der vormaligen Woiwodschaft in die Sowjetunion einzugliedern. Seit 1945 gehört sie zu Polen und ist, nachdem sie bis 1998 Sitz der gleichnamigen Woiwodschaft gewesen war, seit der Reform der öffentlichen Verwaltung Polens 1999 Hauptstadt der Woiwodschaft Podlachien (województwo podlaskie).

Sehenswürdigkeiten |

Branicki-Palast

Marktplatz

Sehenswert sind das barocke Rathaus (barokowy ratusz miejski), der Branicki-Palast (Pałac Branickich), heute Medizinische Universität, das Dom-Ensemble (alte Kirche aus dem 16. Jahrhundert mit prachtvoller Ausstattung aus dem 18. Jahrhundert sowie der in neugotischem Stil gebaute Dom aus den Jahren 1904 bis 1915 – dort befinden sich mehrere Kunstwerke wie der Hauptaltar und die Kanzel). In Białystok befinden sich auch mehrere orthodoxe Kirchen, unter anderem die St.-Nikolai-Kathedrale und die Hagia Sophia.

Das Palais Nowik wurde 1912 erbaut.

Die Podlachische Oper und Philharmonie wurde 2012 eröffnet.

Etwa 80 km von der Stadt entfernt befindet sich der Białowieża-Nationalpark, wo viele seltene Tiere leben, darunter auch Wisente.

Bevölkerung |

Erzbischöfliche Basilika der Himmelfahrt der Heiligsten Frau Maria, erbaut 1900–1905

Historisch war Białystok lange ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen.

Zur Wende des 19. zum 20. Jahrhundert lebte in Białystok eine gemischte Bevölkerung. 1897 hatte die Stadt rund 66.000 Einwohner. Dabei gaben 62 % der Bevölkerung Jiddisch als Muttersprache an, 17,2 % Polnisch, 10,3 % Russisch, 5,6 % Deutsch und 3,7 % Weißrussisch.[10] Daneben gab es noch einige hundert Lipka-Tataren in der Stadt.

Die deutsche Minderheit verfügte bis 1928 über eine deutsche Volksschule (Schulleiter war zuletzt Wilhelm Migulski)[11] und eine protestantische Gemeinde St. Johannis, welche 1912 in der damaligen Alexandrowska (Alexanderstraße), nach dem Ersten Weltkrieg Ulica Pierackiego und spätestens ab 1932[12]Ulica Warszawska genannt) eine steinerne Kirche im neoromantischen Stil errichtete, die heute als Kościół św. Wojciecha der polnischen katholischen Gemeinde dient.[13]

Bedingt durch den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust kam der Großteil der Juden von Białystok ums Leben, und die demografische Zusammensetzung der Stadt änderte sich radikal. Ende 1945 lebten nur noch 1.085 Juden in der Stadt, deren Zahl sich in den nächsten Jahren durch Emigration noch weiter verringerte.[9] Auch die deutsche und die russische Minderheit der Stadt hatten nach Ende des Krieges Białystok weitgehend verlassen.

Von den heute rund 295.000 Einwohnern sind etwa 97 % Polen, daneben gibt es noch eine kleine weißrussische Minderheit von etwa 2,5 %. Sie ist durch einige Kulturzentren in der Stadt vertreten und betreibt unter anderem den Radiosender Radyjo Razyja.

Verkehr |

Bahnhof Białystok

Białystok liegt an der größtenteils fertiggestellten Schnellstraße S8, die den Ort mit der Landeshauptstadt Warschau verbindet. Außerdem ist geplant, die Landesstraße DK19 zur Schnellstraße S19 auszubauen, die über Lublin nach Rzeszów führen soll.

Die Stadt ist Ausgangspunkt der Bahnstrecke Głomno–Białystok, außerdem liegt sie an der Bahnstrecke Zielonka–Kuźnica Białostocka entlang der ehemaligen Petersburg-Warschauer Eisenbahn, die von Zielonka bei Warschau zur weißrussischen Grenze führt. Im Juni 2016 wurde eine Regionalzugverbindung am Wochenende ins litauische Kaunas wiederaufgenommen.[14] Außerdem zweigen in Białystok Regionalstrecken nach Czeremcha sowie nach Zubki in der Gmina Gródek ab. Zudem soll die geplante Eisenbahnverbindung Rail Baltica durch Białystok führen.

Im Januar 2017 wurde ein Referendum über den Bau eines Regionalflughafens für die Woiwodschaft Podlachien in Białystok abgehalten, bei der 96 % der Abstimmenden sich dafür aussprachen. Aufgrund der niedrigen Wahlbeteiligung von etwa 13 % ist das Ergebnis aber nicht bindend.[15]

Hochschulen |

- Universität Białystok

- Technische Universität Białystok

- Musikhochschule

- Medizinische Universität Białystok

- Schauspielschule

Sport |

Stadion Miejski (Białystok)

In Białystok ist der Fußballverein Jagiellonia Białystok ansässig, der in der Ekstraklasa, der höchsten polnischen Spielklasse, antritt. Größter Erfolg des Vereins, der seine Heimspiele im etwa 22.000 Zuschauer fassenden Stadion Miejski austrägt, ist der Gewinn des polnischen Fußballpokals 2010.

Städtepartnerschaften |

Die 21 Partnerstädte von Białystok sind:[16]

| Stadt | Land |

|---|---|

| Bălți | Moldau Republik |

| Bornova | Turkei |

| Chongzuo | China Volksrepublik |

| Dijon | Frankreich |

Eindhoven, seit 1992 | Niederlande |

| Gjumri | Armenien |

| Gori | Georgien |

| Hrodna | Weissrussland |

| Irkutsk | Russland |

| Jehud | Israel |

| Jelgava | Lettland |

| Kaliningrad | Russland |

| Kaunas | Litauen |

Luzk, seit 2013 | Ukraine |

| Lusaka | Sambia |

| Mazara del Vallo | Italien |

| Milwaukee | Vereinigte Staaten |

| Pskow | Russland |

| Sliema | Malta |

| Sumqayıt | Aserbaidschan |

| Tomsk | Russland |

Persönlichkeiten |

Söhne und Töchter der Stadt |

Clara Angermann (1754–nach 1809), Kunststickerin

Moritz von Lavergne-Peguilhen (1801–1870), preußischer Politiker

Otto Schumann (1805–1869), deutscher Richter in Ostpreußen und Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses

Carl Maximilian Grüel (1807–1874), deutscher Jurist und Politiker, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung

Hermann Schumann (1808–1889), deutscher Pastor in Ostpreußen, Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses

Chajim Slonimski (1810–1904), polnischer hebräischer wissenschaftlicher Schriftsteller und Journalist

Ludwik Lejzer Zamenhof (1859–1917), Begründer der internationalen Sprache Esperanto

Hermann Friedmann (1873–1957), Philosoph

Erwin Hasbach (1875–1970), deutsch-polnischer Politiker

Maxim Litwinow (1876–1951), sowjetischer Volkskommissar des Äußeren 1930–1939

Ossip Dymow (1878–1959), Schriftsteller

Max Weber (1881–1961), Maler

Alexandra Exter (1882–1949), ukrainische Malerin

Jakow Perelman (1882–1942), russischer Autor

Elieser Sukenik (1889–1953), israelischer Archäologe

Dsiga Wertow (1896–1954), sowjetischer Filmemacher

Simon Segal (1898–1969), Maler der Ecole de Paris

Mischa Spoliansky (1898–1985), Komponist

Albert Sabin (1906–1993), polnisch-amerikanischer (Weiter-)Entwickler des Polio-Impfstoffes

Ryszard Kaczorowski (1919–2010), letzter polnischer Staatspräsident im Exil und Opfer des Flugzeugabsturzes bei Smolensk

Aleksandar Flaker (1924–2010), jugoslawischer bzw. kroatischer Literaturwissenschaftler

Jan Lenica (1928–2001), Grafiker

Roman Malinowski (* 1935), Wirtschaftswissenschaftler und Politiker

Wiktor Osiatyński (1945–2017), Rechtswissenschaftler, Soziologe und Bürgerrechtler

Barbara Czarniawska (* 1948) Professorin der Universität Göteborg

Miron Chodakowski (1957–2010), Erzbischof der Polnisch-Orthodoxen Kirche und Opfer des Flugzeugabsturzes bei Smolensk

Andrzej Zglejszewski (* 1961), Weihbischof in Rockville Centre

Andrzej Cisowski (* 1962), Maler und Grafiker

Krzysztof Smorszczewski (* 1963), Leichtathlet und Paralympics-Sieger

Robert Tyszkiewicz (* 1963), Politiker, Abgeordneter des Sejm

Jacek Bayer (* 1964), Fußballspieler

Kayah, eigentlich Katarzyna Rooijens (* 1967), Sängerin

Iwona Mironiuk (* 1969), Pianistin

Izabella Scorupco (* 1970), polnisch-schwedische Schauspielerin

Paweł Sydor (* 1970), Komponist

Jacek Żalek (* 1973), Politiker

Marek Citko (* 1974), Fußballspieler

Tomasz Frankowski (* 1974), Fußballspieler

Piotr Janicki (* 1974), Dichter

Piotr Bobras (* 1977), Schachgroßmeister

Damian Raczkowski (* 1975), Politiker

Ignacy Karpowicz (* 1976), Prosaschriftsteller und Literaturkritiker

Radosław Sobolewski (* 1976), Fußballspieler

Tomasz Bagiński (* 1976), Filmregisseur und -produzent

Katarzyna Bonda (* 1977), Schriftstellerin und Journalistin

Wojciech Kowalewski (* 1977), Fußballspieler

Karolina Cicha (* 1979), Musikerin, Schauspielerin, Literaturwissenschaftlerin

Maciej Bielecki (* 1987), Bahnradsportler

Grzegorz Sandomierski (* 1989), Fußballspieler

Kamil Szeremeta (* 1989), Boxer

Daria Zabawska (* 1995), Diskuswerferin

Klaudia Kardasz (* 1996), Leichtathletin

Bartłomiej Żynel (* 1998), Fußballspieler

Persönlichkeiten, die am Ort gewirkt haben |

Christian Friedrich Wutstrack (ca. 1764–ca. 1809/1813), Historiker und Schriftsteller, war um 1798 als Kammersekretär in Białystok tätig.

Iwan Helda, weißrussischer Major, lebte hier von 1921 bis 1939, wurde 1946 hier hingerichtet

Siehe auch |

Kesselschlacht bei Białystok und Minsk – 1941

Literatur |

- Gerd Schwalbe: Die Leistungen der deutschen Einwanderer bei Aufbau und Entwicklung der Tuchindustrie in Bialystok und Umgebung (18. bis 20. Jahrhundert) (= Schriftenreihe des Archivs der Deutschen aus Mittelpolen und Wolhynien 8, ZDB-ID 2459558-5). Archiv der Deutschen aus Mittelpolen und Wolhynien, Mönchengladbach 2007.

TV-Dokumentationen |

Thomas Gaevert, Martin Hilbert: "Ausgelöscht – Bialystok und seine Juden", Dokumentarfilm, 43 Minuten, Produktion: WDR/RBB 2007; Erstsendung: 22. November 2007, Das Erste

Weblinks |

Website der Stadt (polnisch, englisch)

VisitBiałystok.com (englisch)

Publikationen über Białystok bei LitDok Ostmitteleuropa / Herder-Institut (Marburg)

Einzelnachweise |

↑ ab Population. Size and Structure by Territorial Division. As of December 31, 2016. Główny Urząd Statystyczny (GUS) (PDF-Dateien; 5,19 MiB), abgerufen am 29. September 2017.

↑ Website der Stadt, Prezydent Miasta (Memento des Originals vom 2. April 2015 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.um.bialystok.pl, abgerufen am 3. März 2015.

Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.um.bialystok.pl, abgerufen am 3. März 2015.

↑ Manfred Alexander: Kleine Geschichte Polens (= Reclams Universal-Bibliothek 17060). Aktualisierte und erweiterte Ausgabe. Reclam, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-15-017060-1, S. 207.

↑ Paul Robert Magocsi: Historical Atlas of Central Europe (= A History of East Central Europe. Bd. 1). Revised and expanded edition. University of Washington Press, Seattle WA 2002, ISBN 0-295-98193-8, S. 109.

↑ Nikolaus Creutzburg: Das Schicksal der deutschen Volksgruppe im Industriebezirk von Bialystok, aus: Mitteilungen des Vereins der Geographen an der Universität Leipzig (1936), Heft 14–15.

↑

Białystok unter deutscher Besatzung (auf Polnisch). Abgerufen am 22. August 2015.

↑

Białystok in der Zwischenkriegszeit (polnisch). Abgerufen am 22. August 2015.

↑ Geschichte von Stadt und Garnison – September 1939 (auf Polnisch) auf den Seiten der Parafia Wojskowa. Abgerufen am 9. September 2015.

↑ ab Demografia – Społeczność żydowska przed 1989 – Białystok. Wirtualny Sztetl. Abgerufen am 10. September 2015.

↑ http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97_uezd.php?reg=354

↑ „Aus der Bialystoker deutschen Volksschule“, in: Der Heimatbote, Mitteilungsblatt für die Glieder der ev.-augsb. Kirche, Heft September 1966, S. 5.

↑ Szkoła Nr. 10 in der ul. Warszawska 46 (Rubrik „Powszechne szkoły publiczne w Białymstoku“ im Adressbuch von Białystok 1932, S. 53 (auf Polnisch). Abgerufen am 7. April 2016.

↑ Parafia Pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Białymstoku (Internetpräsenz der Gemeinde des Hl. Wojciech, auf Polnisch) – 100 lat kościoła (100 Jahre Kirchengebäude). Abgerufen am 9. September 2015.

↑ Reaktywacja połączenia Białystok – Kowno już w czerwcu (polnisch), 6. Mai 2016, abgerufen am 1. Juni 2017

↑ Wynik referendum oficjalnie nieważny. Frekwencja nie przekroczyła 13% (polnisch), 16. Januar 2017, abgerufen am 1. Juni 2017

↑ Współpraca zagraniczna ǀ Wschodzący Białystok - Oficjalny Portal Miasta. Abgerufen am 14. Januar 2017.

.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small