Homel

| Homel | Gomel | |||

| Гомель | Гомель | |||

| (weißrus.) | (russisch) | |||

| |||

Staat: | |||

Woblasz: | |||

Gegründet: | 1142 | ||

Koordinaten: | 52° 27′ N, 30° 59′ O52.44527777777830.984166666667138 | ||

Höhe: | 138 m | ||

Fläche: | 113 km² | ||

| | |||

Einwohner: | 515.325 (2013[1]) | ||

Bevölkerungsdichte: | 4.560 Einwohner je km² | ||

Zeitzone: | Moskauer Zeit (UTC+3) | ||

Telefonvorwahl: | (+375) 232(2) | ||

Postleitzahl: | 246001-246050 | ||

Kfz-Kennzeichen: | 3 | ||

| | |||

Bürgermeister: | Alexander Beljew | ||

Webpräsenz: | |||

| |||

Homel bzw. Gomel (weißrussisch Гомель/Homel: russisch Гомель/Gomel) ist mit über 500.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt in Weißrussland. Sie ist der administrative Sitz der Homelskaja Woblasz und des Rajons Homel.

Inhaltsverzeichnis

1 Geografie

1.1 Geographische Zugehörigkeit

1.2 Geologie

1.3 Bodenschätze und Relief

1.4 Bevölkerung

2 Geschichte

3 Wappen

4 Wirtschaft und Infrastruktur

5 Sport

6 Belastung durch Tschernobyl

7 Söhne und Töchter der Stadt

8 Partnerstädte

9 Bilder

10 Weblinks

11 Einzelnachweise

Geografie |

Homel liegt im Südosten der Republik Weißrussland nahe der Grenze zur Ukraine, am Fluss Sosch. Die Stadt befindet sich 300 km südöstlich von Weißrusslands Hauptstadt Minsk, 534 km östlich von Brest, 213 km südlich von Mahiljou, 279 km westlich von Brjansk und 111 km nördlich von Tschernihiw. Homel nimmt ein Territorium von 113 km² ein.

Geographische Zugehörigkeit |

Homel liegt im nördlichen Teil der Dnepr-Tiefebene. Gemäß der geographischen Einteilung liegt der Großteil des zur Stadt gehörenden Territoriums im nordöstlichen Teil der historischen Region Gomeler Polesien, welcher ein Teil des Weißrussischen Polesien ist. Im Nordwesten liegt ein Teil des Stadtgebietes in der Tschetschersker Ebene, die zum historischen Vorderen Polesien gehört.[2]

Geologie |

Homel liegt an den südwestlichen Ausläufern des Woronescher Mittelgebirges, einer leicht erhobenen tektonischen Struktur, die Teil des Russischen Schildes im Osteuropäischen Kraton ist. Das kristalline Fundament lagert in einer Tiefe von 450 bis 550 Metern unter dem Meeresspiegel, auf diesem Fundament sind Ablagerungsschichten mit einer Höhe von 600 bis 700 Metern vorhanden:

- eine Schicht mit Ablagerungen aus dem Paläozoikum, Dicke 100 bis 120 Meter, bestehend aus Lehm, lehmigem Sand, Mergel und Dolomit aus dem mittleren Devon

- eine Schicht aus dem Mesozoikum, Dicke 400 bis 420 Meter, mit Sand-Lehm-Formationen aus dem Trias, Lehm, Sand und Kalk aus der Jura sowie Mergel-, Kreide-, Sand- und Lehmablagerungen aus der Kreidezeit

- eine Schicht aus dem Känozoikum, Dicke 30 bis 50 Meter, mit Quarzsandablagerungen aus dem Paläogen und Sand, Lehm und Kies aus dem Quartär.

Das Territorium, in dem sich Homel befindet, war bis zum mittleren Devon Land. Im mittleren Devon wurde das Gebiet überflutet, verlandete und wurde erneut von einem flachen Meer bedeckt. Im oberen Devon gab es vulkanische Aktivität. Das Quartär brachte dem gesamten heutigen Weißrussland eine Eiszeit mit Gletschern, wobei das Gebiet des heutigen Homel von der Beresinsker und Dnepr-Vereisung betroffen war. Während des Pleistozän entstand auch das Tal es Flusses Sosch. Die Schmelzwässer der Gletschervereisung lagerten das Material ab, welches die weitläufige, sandige und waldreiche Ebene von Polesien hervorbrachte.[2]

Bodenschätze und Relief |

Auf dem Gebiet der Stadt Homel gibt es große Vorkommen an süßen Wasser mit Hydrokarbonaten (es ist in den Schichten aus der Kreidezeit und des Känozoikum zu finden) und mineralisiertem Wasser mit Sulfaten, Chloriden und Natrium (aus den Schichten des Devon und Trias). Die letzteren werden gewonnen und als Heilwasser genutzt. Im südwestlichen Zipfel von Homel gibt es bei Osowzowsk große Sandvorkommen.[2]

Das Relief ist im Großen und Ganzen eben. Es besteht aus einer leicht welligen Grundmoränenlandschaft und Hügeln entlang der rechten Uferseite des Flusses Sosch, auf dem linken Ufer ist eine niedrige Schwemmebene. Das Relief ist von Norden nach Süden leicht geneigt. Der höchste Punkt liegt mit 144 m über dem Meeresspiegel auf der Nordgrenze Homels, der niedrigste befindet sich mit 115 m am Ufer des Sosch. Der Nowobelizkier Rajon, der auf dem linken Ufer des Sosch liegt, liegt durchschnittlich um 10 bis 15 Meter tiefer als die nördlichen und mittleren Gebiete. Am linken Ufer des Sosch befinden sich kilometerlange Strände.[2]

Bevölkerung |

| 1775 | 5,0 |

| 1858 | 13,7 |

| 1880 | 23,6 |

| 1897 | 36,8 |

| 1913 | 104,5 |

| 1925 | 81,9 |

| 1931 | 109,9 |

| 1939 | 139,0 |

| 1943 | < 15,0 |

| 1959 | 168,3 |

| 1965 | 218,0 |

| 1970 | 272,3 |

| 1975 | 337,0 |

| 1979 | 383,0 |

| 1985 | 465,0 |

| 1989 | 497,4 |

| 1992 | 517,0 |

| 1999 | 475,0 |

| 2006 | 479,9 |

Die Bevölkerung betrug am 1. Januar 2006 479.935 Personen, wovon etwa 259.000 erwerbstätig waren. Die Bevölkerung wuchs im Vergleich zur Volkszählung davor (1999) um fast 5000 Menschen, was der erste Zuwachs seit 1993 ist und auf eine langsame Überwindung der Bevölkerungskrise hindeutet.

Von der erwerbstätigen Bevölkerung waren 191.019 Menschen im Primären Sektor beschäftigt und 69.441 Menschen in der Industrie.

Homels Bevölkerung setzt sich zu 76,7 % aus Weißrussen, zu 16,9 aus Russen und zu 5,1 aus Ukrainern zusammen.[3] Frauen stellen 55 %, Männer 45 % der Einwohner.

Peter-und-Paul-Kathedrale

Homel kam nach der Ersten Teilung Polen-Litauens (Rzeczpospolita Obojga Narodow) 1772 zum Russischen Reich. Nach der Gründung des Ansiedlungsrayons 1791 wurde Homel zu einem der Zentren jüdischer Bevölkerung in Russland. Gemäß dem Zensus von 1897 lebten 20.385 Juden in Homel und machten etwa 55 % der Gesamtbevölkerung aus.[4] 1903 kam es in Homel zu einem Pogrom. 1926 lebten 37.475 Juden in Homel, etwa 44 % der Bevölkerung. Nahezu die gesamte jüdische Bevölkerung der Stadt wurde im Zweiten Weltkrieg von den Nationalsozialisten ermordet. Im Jahre 1979 waren es 26.416 Menschen. Am Ende der 1980er Jahre und zu Beginn der 1990er Jahre kam es zu einer starken Abwanderung der Juden aus Homel, so dass ihre Anzahl bis 1999 auf 4029 Personen zurückging.

Die Mehrzahl der Menschen in Homel bekennen sich zum orthodoxen Glauben. Im Jahre 2006 existierten in der Stadt 19 Gemeinden der russisch-orthodoxen Kirche,[5] zwei Gemeinden der Altorthodoxen (eine Altritualistische und eine Altorthodoxe), eine römisch-katholische Gemeinde und eine islamische Gemeinde, wenngleich es keine Moschee gibt. Auch Protestanten leben in Homel. Die Stadt ist das Zentrum einer Eparchie der Russisch-Orthodoxen Kirche und verfügt über ein Männer- und ein Frauenkloster.

Geschichte |

In der Stadt bestand das Kriegsgefangenenlager 189, Gomel, für deutsche Kriegsgefangene des Zweiten Weltkriegs.[6] Schwer Erkrankte wurden im Kriegsgefangenenhospital 3903, Retschyza, versorgt.

Wappen |

Beschreibung: In Blau ein ruhender goldener Luchs mit schwarzen Ohrenbüscheln.

Wirtschaft und Infrastruktur |

Homel ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg stark angewachsen, nachdem hier viel Industrie (vor allem im Zusammenhang mit Homels Funktion als Eisenbahnknotenpunkt) angesiedelt wurde.

Bedeutende Unternehmen sind:

- Gomel Transneft

- Gomel Radiowerk

Gomselmash, der zweitgrößte Hersteller von Landmaschinen in Belarus

Sport |

Der Fußballclub FK Homel spielt aktuell in der Wyschejschaja Liha, der höchsten Spielklasse Weißrusslands. Darüber hinaus ist in der Stadt der Eishockeyverein HK Homel beheimatet.

Belastung durch Tschernobyl |

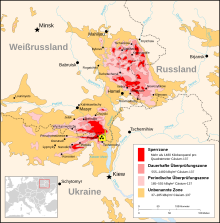

Caesium-137-Kontamination im Jahr 1996 in Weißrussland, Russland und der Ukraine in Kilobecquerel pro Quadratmeter

Die Region Homel gilt als eines der durch die Katastrophe von Tschernobyl am meisten kontaminierten Gebiete.

Heute zeigt sich, dass in vielen Gebieten die innere Strahlenbelastung der Bevölkerung deutlich auf Werte zurückgegangen ist, die keine Gesundheitsgefährdung mehr darstellen. Selbst in Sperrgebieten scheint eine legale Wiederansiedlung möglich. „Unter Beachtung von einigen Schutzmaßnahmen, wie Reduzierung von Wildfleisch, Vorbehandlung mit Salzlake bei Pilzen und Ortswahl der Waldgebiete nach Kontaminationskriterien, ist ein eingeschränkter Genuss von Waldnahrungsmitteln möglich.“[7][8] Dem ist entgegenzustellen, dass die Einschätzung einer "nicht gesundheitsgefährdenden" erhöhten Belastung, wie sie auch bei der Aufnahme von strahlungsbelasteten Lebensmitteln oder Stäuben auftritt, wissenschaftlich umstritten ist[9] und für eine Reihe Erkrankungen sich das strahlenbedingte Risiko nicht erst ab einem Schwellenwert erhöht, sondern als stochastischer Strahlenschaden auch weiterhin verstärkt auftritt. Bisher geltende Grenzwerte werden daher als zu optimistisch eingeschätzt.[10] Eine Wiederansiedlung, verbunden mit der Beurteilung als akzeptabel erhöhtes Erkrankungs- und Sterberisiko, unterliegt daher wie die Beurteilung von Kernenergienutzung insgesamt politischen und gesellschaftlichen Kriterien und Opportunitätserwägungen.

Edmund Lengfelder baute dort ein Schilddrüsenzentrum auf und behandelt den immer noch weit verbreiteten Schilddrüsenkrebs.

Söhne und Töchter der Stadt |

Anton Ameltschenko (* 1985), Fußballtorwart

Paluta Badunowa (1885–1938), russisch-weißrussische Lehrerin und Politikerin

Michail Budyko (1920–2001), russischer Klimatologe, Geophysiker und Geograph

Eduard Burza (* 1967), deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Kampfchoreograf weißrussischer Herkunft

Eliyahu Eliezer Dessler (1891–1953), Rabbiner, Talmud-Gelehrter und jüdischer Philosoph

Marek Edelman (1919–2009), polnischer Kardiologe, Politiker und ein Kommandeur des Aufstands im Warschauer Ghetto (1943)

Vitali Feshchanka (* 1974), Handballspieler

Yuri Foreman (* 1980), israelischer Profiboxer weißrussischer Herkunft und ehemaliger Weltmeister der WBA im Halbmittelgewicht

Jewgeni Gawrilenko (* 1951), sowjetischer Hürdenläufer

Alesia Graf (* 1980), deutsche Boxerin weißrussischer Herkunft im Superbantamgewicht

Anastasia Hagen (* 1985), ukrainisches Model und Pornodarstellerin

Iryna Jattschanka (* 1965), Diskuswerferin und Olympiamedaillengewinnerin

Pjotr Karpowitsch (1874–1917), russischer Sozialrevolutionär

Nikolai Kirow (* 1957), 800 m-Läufer und Olympiamedaillengewinner 1980

Wassil Kiryjenka (* 1981), Bahn- und Straßenradrennfahrer, Sieger bei den Europaspielen 2015

Andrej Klimovets (* 1974), deutscher Handballspieler weißrussischer Herkunft

Tatsiana Kostromina (* 1973), Tischtennisspielerin

Aaron Lebedeff (1875–1960), jüdischer Theaterschauspieler- Igor Makarov (* 1979), Judokämpfer und Olympiamedaillengewinner 2004

Anatoli Malofejew (* 1933), sowjetisch-weißrussischer Politiker

Andrei Melnitschenko (* 1972), russischer Milliardär und Unternehmer

Anton Prakapenja (* 1988), Handballspieler

Michail Schysneuski (1988–2014), Journalist und politischer Aktivist, eines der ersten Todesopfer des Euromaidans und Held der Ukraine

Barbara Prakopenka (* 1992), deutsche Schauspielerin weißrussischer Abstammung

Jelena Rudkowskaja (* 1973), Schwimmerin

Lew Schnirelman (1905–1938), russischer Mathematiker

Seryoga (* 1976), weißrussischer Rapper

Kanstanzin Siuzou (* 1982), Radrennfahrer

Sjarhej Sidorski (* 1954), von 2003 bis 2010 Regierungschef in Weißrussland

Irina Uschakowa (* 1954), Fechterin

Uladsimir Weramejenka (* 1984), Basketballspieler

Lew Semjonowitsch Wygotski (1896–1934), Psychologe, Begründer der Kulturhistorischen Schule und Tätigkeitstheorie

Partnerstädte |

Homel listet 28 Partnerstädte auf:[11]

| Stadt | Land | seit |

|---|---|---|

| Aberdeen | Vereinigtes Konigreich | 1990 |

| Anapa | Russland | 2010 |

| Armawir | Russland | 2009 |

| Brjansk | Russland | 2001 |

| Budweis | Tschechien | |

| Burgas | Bulgarien | 1998 |

| Tscherjomuschki Bezirk | Russland | 2007 |

| Clermont-Ferrand | Frankreich | 1977 |

| Donezk | Ukraine | 2003 |

| Gjandscha | Aserbaidschan | 2013 |

| Harbin | China Volksrepublik | 2015 |

| Huai’an | China Volksrepublik | 1997 |

| Kaliningrad | Russland | 2010 |

| Krasnoselsky Bezirk | Russland | 2001 |

| Kursk | Russland | 2004 |

| Liepāja | Lettland | 1999 |

| Magnitogorsk | Russland | 2015 |

| Novi Sad | Serbien | 2013 |

| Omsk | Russland | 2013 |

| Protwino | Russland | 1998 |

| Radom | Polen | 1992 |

| Rostow am Don | Russland | 2009 |

| Samara | Russland | 2000 |

| Solomjanka Bezirk, Kiew | Ukraine | 2009 |

| Surgut | Russland | 2005 |

| Tschernihiw | Ukraine | 2001 |

| Uljanowsk | Russland | 2012 |

| Wassileostrowski Bezirk | Russland | 2002 |

| Woronesch | Russland | 2013 |

Bilder |

Rumjanzew-Paschkewitsch-Palast

Rumjanzew-Paschkewitsch-Palast

Blick von der Brücke auf den Rumjanzew- Paschkewitsch-Palast

Fassadenbeleuchtung an einer Hauptstraße

Ewige Flamme

Staatlicher Zirkus

Panzerdenkmal

Weblinks |

Einzelnachweise |

↑ Belstat.gov.by (Memento des Originals vom 3. April 2014 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/belstat.gov.by (PDF; 269 kB)

Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/belstat.gov.by (PDF; 269 kB)

↑ abcd Гомель. Энециклопедический справочник. – Мн.: БелСэ, 1991, 527 с.

↑ gomel-prazdnik.com (Memento des Originals vom 13. Juni 2008 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.gomel-prazdnik.com

Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.gomel-prazdnik.com

↑ Гомель // Электронная еврейская энциклопедия.

↑ mygomel2007.narod.ru/cifri.htm.

↑ Maschke, Erich (Hrsg.): Zur Geschichte der deutschen Kriegsgefangenen des zweiten Weltkrieges. Verlag Ernst und Werner Gieseking, Bielefeld 1962–1977.

↑ Herbert Dederichs, Jürgen Pillath, Burkhard Heuel-Fabianek, Peter Hill, Reinhard Lennartz: Langzeitbeobachtung der Dosisbelastung der Bevölkerung in radioaktiv kontaminierten Gebieten Weißrusslands – Korma-Studie. (PDF; 5,71 MB) Forschungszentrum Jülich, 2009, ISBN 978-3-89336-562-3, S. 33; zuletzt abgerufen am 5. Januar 2016.

↑ Petro Zoriy, Herbert Dederichs, Jürgen Pillath, Burkhard Heuel-Fabianek, Peter Hill, Reinhard Lennartz: Long-Term Measurements of the Radiation Exposure of the Inhabitants of Radioactively Contaminated Regions of Belarus – The Korma Report II (1998–2015). (PDF; 10,6 MB) Forschungszentrum Jülich, 2016, ISBN 978-3-95806-181-1; abgerufen am 4. Januar 2017.

↑

Ben D. Spycher, Judith E. Lupatsch, Marcel Zwahlen, et al.: Background Ionizing Radiation and the Risk of Childhood Cancer: A Census-Based Nationwide Cohort Study. (PDF; 426 kB) In: ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES. 123, Nr. 2, Februar 2015. doi:10.1289/ehp.1408548., abgerufen am 19. März 2018

↑ vgl. dazu Bundesamt für Strahlenschutz zur Risikoabschätzung bei Strahlenexposition, Zugriff am 19.3.2018

↑ Города-партнеры. Abgerufen am 15. Juni 2016.

.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small