Antiatlas

| Antiatlas | ||

|---|---|---|

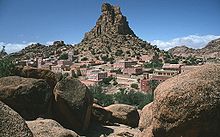

Tioulit – eine weitgehend aufgegebene Ortschaft im westlichen Antiatlas mit ehemals genutzten kreisrunden Dreschplätzen | ||

| Lage | Marokko | |

| Teil des | Atlas-Gebirge | |

| ||

Koordinaten | 30° 0′ N, 8° 30′ W30-8.52531 | |

Das gesamte Atlasgebirge topografisch und politisch

Der Antiatlas (arabisch الأطلس الصغير, DMG al-Aṭlas aṣ-ṣaġīr ‚kleiner Atlas‘, mazirisch ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ Adrar Mẓẓiyen) ist die südlichste der drei – größtenteils in Marokko liegenden – Gebirgsketten des Atlasgebirges im Nordwesten Afrikas.

Inhaltsverzeichnis

1 Geographie

2 Geologie

3 Orte

4 Klima

5 Flora

6 Besiedlung und Wirtschaft

7 Landschaftsbild

8 Kultur

9 Literatur

10 Weblinks

Geographie |

Der Antiatlas erstreckt sich vom Atlantik im Südwesten Richtung Nordost bis auf die Höhe von Ouarzazate und weiter östlich bis an das Tafilalet (insgesamt rund 500 km). Im Süden wird er von den nördlichen Ausläufern der Sahara begrenzt. Vulkanischen Ursprungs und somit geologisch eigenständig sind die Bergmassive des Jbel Sirwa und des Djebel Sarhro mitsamt ihren Vorgebirgen, die sich streckenweise dem Hohen Atlas annähern und nur durch enge Täler wie das Dadès-Tal und das Tal des Todra von ihm getrennt sind. Auf der Höhe von Ouarzazate wird das Massiv vom Wadi Draa in südlicher Richtung durchschnitten.

Die Berggipfel des Antiatlas erreichen Maximalhöhen von über 2500 m (Jbel Aklim); einige Berge sind um die 2300 m hoch (z. B. Jbel Lekst) gegenüber einer Durchschnittshöhe von etwa 1000 bis 1200 m. Das Gebirge ist besonders Richtung Süden zu der ca. 700 m hoch gelegenen Ebene der Sahara stark zerklüftet. Deutlich höher ist der Vulkan des Jbel Sirwa. Er erreicht eine Maximalhöhe von 3304 m.

Geologie |

Der Chapeau de Napoléon zwei Kilometer südlich von Tafraoute ist ein Granitkegel vulkanischen Ursprungs.

Das Tal der Ammeln wenige Kilometer nördlich von Tafraoute ist noch vergleichsweise fruchtbar.

Der Jbel Sirwa (Jbel Siroua) ist unverkennbar vulkanischen Ursprungs.

Berglandschaft bei Aït Abdallah nach der winterlichen ‚Regenzeit‘. Der terrassierte Berghang links ist früher landwirtschaftlich genutzt worden.

Oasenlandschaft nördlich von Tata

Geologisch gesehen beginnt mit dem Antiatlas die Afrikanische Platte. Diese entstand im Präkambrium und ist somit erdgeschichtlich älter als die europäische Kontinentalplatte, zu der auch die benachbarten Gebirgsketten des Mittleren und Hohen Atlas gehören. Auf dem Grundgebirge Afrikas bilden fossilienlose präkambrische (älter als 570 Millionen Jahre) und kambrische Gesteine den Antiatlas, der im Jungpaläozoikum (vor ca. 500 Millionen Jahren) entstand. In dieser erdgeschichtlichen Phase stießen die beiden Urkontinente Laurussia und Gondwana gegeneinander. In diesem zeitlichen und geologischen Kontext entstand das Gebirge des Antiatlas. Aus späterer Zeit stammen die Granitformationen vulkanischen Ursprungs, die das Landschaftsbild um die Stadt Tafraoute prägen.

Nach dem Entstehen des Hohen Atlas hauptsächlich im Eozän (begann vor rund 55 Mio. Jahren) kam es zu vulkanischen Eruptionen an den Schwächezonen zwischen beiden Gebirgen. Der Jbel Sirwa (oder Jbel Siroua) und das Gebiet des Jbel Sarhro, dessen höchste Erhebung, der Jbel Amalou n’Mansour, eine Höhe von 2712 m erreicht sind vulkanischen Ursprungs. Thermalquellen und Erdbeben zeugen heute noch davon, dass das Gebiet der Atlasgebirge geologisch noch nicht zur Ruhe gekommen ist.

Orte |

Größte Orte im Antiatlas sind Aït Baha, Tafraoute und Igherm. In den südlichen und östlichen Ausläufern des Gebirges gibt es mehrere Oasensiedlungen, darunter Taghjijt, Amtoudi, Akka, Tata, Foum Zguid und Tazenakht.

Klima |

Klimatisch muss der Ostteil des Gebirges schon der Steinwüstenzone (hammada) der Vorsahara zugerechnet werden. Das Gebiet des Antiatlas ist insgesamt warm bis heiß; im Süden des Antiatlas liegen die Niederschlagsmengen unter 200 mm pro Jahr, während die klimatischen Bedingungen an den Nord- und Westflanken etwas günstiger sind.

Flora |

Während im Westen und Norden auf großen Flächen Thymian, Rosmarin, Affodill und andere gegen Dürre und UV-Strahlen gefeite Pflanzen wie Arganienbäume, Mandelbäume, Sukkulenten und Opuntien steppenartig den Antiatlas überziehen (gefährdet durch Überweidung), sind im Süden und Osten − abgesehen von einigen wenigen Palmenoasen − höchstens noch Dornbüsche anzutreffen. Der Übergang zur Halbwüste und zur Wüste ist fließend.

Besiedlung und Wirtschaft |

Traditionell wird der Antiatlas von den Schlöh-Berbern bewohnt. Ihr Zentrum ist die Stadt Tafraoute, die zusammen mit dem nahegelegenen Tal der Ammeln ein beliebtes Touristenziel ist. Die Muttersprache der Bevölkerung des westlichen Antiatlas ist das Taschelhit, eine Berbersprache, die seit 2003 an den staatlichen Schulen Marokkos unterrichtet wird. Im östlichen Antiatlas wird dagegen Tamazight gesprochen. Aufgrund der schwierigen Bedingungen für die landwirtschaftliche Produktion (steinige Böden, geringe Niederschläge, hohe Tagestemperaturen, hohe UV-Einstrahlung) und der geringen Verdienstchancen stellt die Landflucht ein erhebliches Problem im Antiatlas dar. Die arbeitsfähigen Männer verdienen ihr Geld oft in den großen Städten im Norden Marokkos (Casablanca, Rabat, Tanger u. a.) oder in Europa und ernähren auf diese Weise die in den Bergdörfern verbliebenen Familien. Die Analphabetenquote wird hier auf 75 Prozent geschätzt. Der Tourismus entwickelte sich während der letzten Jahrzehnte zu einem nicht unerheblichen Wirtschaftsfaktor.

Bewohnt und landwirtschaftlich genutzt werden in der Regel meist Bereiche entlang von Flüssen und Bächen, die jedoch den größten Teil des Jahres kein Wasser führen (Wadis). Auf den Hochflächen oder einigen noch bearbeiteten Hangterrassen wird teilweise mit sehr geringen Erträgen Gerste angebaut oder in geringem Maße Viehzucht (Ziegen, Schafe) betrieben.

Landschaftsbild |

Der weitgehend aride Antiatlas unterscheidet sich stark von den beiden anderen Atlasketten Marokkos, dem Mittleren und Hohen Atlas. Während der zum Atlantik abfallende äußerste Westen des Antiatlas aufgrund höherer winterlicher Niederschläge durchaus als vergleichsweise fruchtbar zu bezeichnen ist, wird das Gebirge in Richtung Osten immer arider und damit unfruchtbarer – der Übergang zur Steinwüste ist fließend. Hier war Ackerbau auch in früheren Zeiten nur mit größter Mühe und mit sehr geringen Erträgen möglich und so lebten die Bewohner größtenteils als Halbnomaden (Transhumanten); an einigen Stellen sind noch die zumeist längst aufgegebenen Terrassenfelder und Dreschplätze erkennbar. Die nach der Jahrtausendwende fertiggestellten Straßen von Tafraoute oder Taroudannt nach Igherm und weiter nach Tata führen durch fast menschenleere, aber äußerst eindrucksvolle Landschaften, die nur selten von Oasentälern unterbrochen werden.

Kultur |

Bedeutendste kulturelle Sehenswürdigkeiten im Antiatlas sind zweifellos die zahlreichen, aber ohne ortskundigen Führer nur schwer zu findenden steinzeitlichen Felszeichnungen im Draâ-Tal und andernorts. Aus viel späterer Zeit stammen die zumeist aus kleinen bis mittelgroßen Steinen und ein wenig Erde errichteten Speicherburgen (agadire) der verschiedenen Berberstämme; daneben sind die weitgehend aus Stampflehm erbauten, aber bereits stark zerstörten oder im rapiden Verfall begriffenen traditionellen Wohnburgen (Tighremts) in der Umgebung von Tafraoute (Tazka, Aday, Oumesnat) von touristischem Interesse. Einige wenige wurden in den letzten Jahren von ihren Besitzern zu kleinen „Museen“ (maisons berbères oder maison traditionelles) umgestaltet. Der spektakulär auf einer Bergkuppe gelegene Ksar Tizourgane und der benachbarte Ksar Tioulit lohnen ebenfalls einen Besuch. Eine der beiden Speicherburgen von Igherm hat einen Annexbau erhalten und ist zu einem Museum zur Geschichte und Kultur der Berber umgewandelt worden. Auf der Südseite des Antiatlas bei Akka steht die Ruine einer almohadischen Moschee mitsamt ihrem Minarett.

Literatur |

- André Humbert, Herbert Popp: Antiatlas (Marokko): Eine eindrucksvolle Kulturlandschaft von oben betrachtet. Petersberg, 2014, ISBN 978-3731902201

Weblinks |

- Antiatlas: Agadire, Landschaft, Fauna – Fotos