Konzentrationslager

Der Begriff Konzentrationslager steht seit der Zeit des Nationalsozialismus für die Arbeits- und Vernichtungslager des NS-Regimes. Die Konzentrationslager wurden im Deutschen Reich und in den besetzten Gebieten von Organisationen der NSDAP errichtet. Es waren schließlich rund 1000 Konzentrations- und Nebenlager sowie sieben Vernichtungslager.[1][2] Sie dienten der Ermordung von Millionen Menschen, der Beseitigung politischer Gegner, der Ausbeutung durch Zwangsarbeit, medizinischen Menschenversuchen und der Internierung von Kriegsgefangenen. Das Lagersystem stellte ein wesentliches Element der nationalsozialistischen Unrechtsherrschaft dar. Weite Zweige der deutschen Industrie profitierten direkt oder indirekt von ihm.

Wachturm des Vernichtungslagers Majdanek

Starkstrom-Stacheldraht

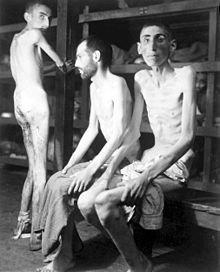

KZ-Häftlinge im KZ Buchenwald, 1945

Gefangene in den Bettgestellen der KZ-Baracken; Buchenwald, 1945

Verbrennungsöfen, Buchenwald, 16. April 1945

Man nimmt heute an, dass etwa zwei Drittel der sechs Millionen Juden, die der deutschen Judenvernichtung, später Shoah bzw. Holocaust genannt, zum Opfer fielen, in Vernichtungs- und Konzentrationslagern direkt ermordet wurden oder dort an Folgen von systematischer Unterernährung, den Misshandlungen und an unbehandelten Krankheiten gestorben sind. Das verbleibende Drittel starb in – von der SS so genannten – Ghettos, bei Massenerschießungen vor allem durch die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD und auf den so genannten Todesmärschen.

Es wurden in den Konzentrationslagern auch viele andere Menschen ermordet, wie Kommunisten, Sozialisten, Pfarrer, Systemkritiker, Sinti und Roma (siehe Porajmos), Homosexuelle, Zeugen Jehovas, geistig Behinderte und angebliche „Asoziale“ (siehe auch Aktion T4). Die genaue Anzahl der Toten ist bis heute unklar, da die Mörder längst nicht über alle Opfer Akten führten, am Ende des Zweiten Weltkrieges keine Ermordungen mehr dokumentarisch festgehalten wurden und viele Unterlagen durch Kriegsereignisse unwiederbringlich verloren gingen. Ebenso wurden viele Zeugen bei Kriegsende gezielt ermordet. Zahlreiche Häftlinge, die von den alliierten Truppen befreit werden konnten, starben erst nach diesem Zeitpunkt an den Folgen der Haft.

Inhaltsverzeichnis

1 Vorgängereinrichtungen des Ersten Weltkriegs und der frühen Nachkriegszeit in Deutschland

2 Nationalsozialistische Konzentrationslager in Europa

2.1 1933 bis 1935

2.2 1936 bis 1938

2.3 1939 bis 1941

2.4 1942 bis 1945

3 Die KZ-Systeme im Deutschen Reich und in den besetzten Gebieten

4 Überblick: Liste der KZ und ihrer Außenlager

5 Funktion der KZ

5.1 Zwangsarbeit

5.2 Frauenlager

5.3 Jugend-Haftstätten

5.4 Vernichtungslager

5.5 Durchgangslager

5.5.1 Liste von Durchgangslagern

5.6 Sammellager und Ghettos

6 Organisation

6.1 Verwaltung durch die SS

6.2 Interne Organisation der Lager

6.2.1 Hierarchie der Bewachung

6.2.2 Teile-und-Herrsche-Strategie

6.2.3 Der Tagesablauf

7 Häftlingsnummer, Verlust der Identität

8 Zählappelle

9 Arbeitskommandos der Häftlinge

10 „Lagerszpracha“ – eine Sprache der Gefangenen in den KZ

11 Medizinische Experimente

12 Todesarten der KZ-Häftlinge

13 Bestrafungen, Lagerstrafen

14 Befreiung von Überlebenden

14.1 Vermisste Personen und Displaced Persons

15 Weitere NS-Lager in besetzten Gebieten

15.1 Belgien

15.2 Dänemark

15.3 Frankreich

15.4 Italien

15.5 Jugoslawien/Unabhängiger Staat Kroatien

15.6 Griechenland

15.7 Kanalinseln

15.8 Niederlande

15.9 Norwegen

15.10 Polen, Russland, Ukraine, Weißrussland

16 Aufarbeitung

16.1 Konfrontation und Umerziehung

16.2 Juristische Aufarbeitung

16.3 Sammlung von Zeitzeugenberichten

16.4 Häftlingsvereinigungen

16.5 Filmische Verarbeitung

16.5.1 Spielfilme

16.5.2 Dokumentationen

17 Siehe auch

18 Literatur

19 Weblinks

20 Einzelnachweise

Vorgängereinrichtungen des Ersten Weltkriegs und der frühen Nachkriegszeit in Deutschland

Als „Konzentrationslager“ wurden im Deutschen Reich, soweit heute bekannt, erstmals im März 1915 Internierungslager der zum Kruppkonzern gehörenden Friedrich-Albrecht-Hütte für polnische Arbeiter in Barmen und Elberfeld bezeichnet. Dem folgten zahlreiche Internierungslager und provisorische Gefängnisse für deportierte Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und politische „Schutzhäftlinge“ im Ersten Weltkrieg und in der frühen Nachkriegszeit. Im Zuge der angestrebten massenhaften Ausweisung von „Ostjuden“, zumeist Migranten, die vor antisemitischer Verfolgung aus Osteuropa ins Deutschen Reich geflohen waren, ließ die bayerische Regierung 1920 in Ingolstadt und die preußische Regierung 1921 in Cottbus-Sielow und in Stargard in Pommern jeweils ein Konzentrationslager einrichten. Dort wurden zur Abschiebung vorgesehene Ostjuden interniert.[3]

Nationalsozialistische Konzentrationslager in Europa

Zunächst wurde von nationalsozialistischen Funktionären die Abkürzung KL für Konzentrationslager verwendet. Nach Eugen Kogon (Der SS-Staat) gaben SS-Wachmannschaften dann der Abkürzung KZ wegen ihres härteren Klanges den Vorzug. Laut Benedikt Kautsky geht die Abkürzung KZ auf Lagerinsassen zurück. Das Z, so Kautsky, habe wahrscheinlich für Zuchthaus gestanden.[4]

Man kann die Entwicklung der nationalsozialistischen Konzentrationslager in vier zeitlich zu trennende Phasen einteilen (1933–1935, 1936–1938, 1939–1941 und 1942–1945). Diese lassen sich durch die Gruppen der Inhaftierten, den Haftzweck, die Art der Durchführung und die Haftfolgen beschreiben. Stand in der ersten Phase die Einschüchterung und Verfolgung politischer und gesellschaftlicher Gegner der NSDAP im Vordergrund, wurde schließlich die massenhafte Ermordung jüdischer Bürger in ganz Europa (Shoah) zum Hauptziel.

1933 bis 1935

Während der ersten Phase in den frühen Jahren der NS-Diktatur bis zum Frühsommer 1934 begannen der NSDAP nahestehende Organisationen, vor allem die Sturmabteilung (SA) damit, überall in Deutschland zusätzlich zu staatlichen Gefängnissen größere oder kleinere Inhaftierungsstätten aufzubauen. Am 3. März 1933 wurde in einer Militärschule bei Weimar das KZ Nohra als erstes Konzentrationslager des Dritten Reiches eingerichtet.[5] Am 13. März 1933 veranlasste der Münchner kommissarische Polizeipräsident Heinrich Himmler die Errichtung des Konzentrationslagers Dachau (bei München).[6] Am 21. März 1933 wurde dann mit dem KZ Oranienburg (nördlich von Berlin) das erste der SA unterstehende Konzentrationslager eingerichtet.[7] In dieser Zeit wurden zudem das KZ Ahrensbök, KZ Alt-Daber, KZ Bad Sulza, KZ Benninghausen, KZ Brandenburg an der Havel, KZ Börnicke, KZ Breitenau, KZ Breslau-Dürrgoy, KZ Buchenau, KZ Esterwegen, KZ Kemna, KZ Sonnenburg und als letztes KZ Bredow errichtet.

Die frühen KZs ähnelten zum Teil Gefängnissen, zumeist bestanden sie aber in improvisierten Folterstätten in Scheunen, Kneipen, Kellern oder anderen Liegenschaften, die von der SA „übernommen“ worden waren. Hier wurden politische Gegner des Regimes außerhalb des normalen Rechtssystems in „Schutzhaft“ genommen und misshandelt. Anfangs waren sie verschiedenen Institutionen unterstellt, unter anderem der zur Hilfspolizei ernannten SA, den verschiedenen nationalsozialistischen Polizeichefs und der SS.[8] Bis Mitte März 1933 wurden über 100.000 Menschen inhaftiert, waren in Gefängnissen und improvisierten Lagern der Willkür ihrer Bewacher ausgesetzt, zu Tode gequält oder begründungslos wieder entlassen worden.[9] Im Sommer 1933 wurden noch mehr als 26.000 Menschen in diesen Haftstätten gefangen gehalten.[10]

Seit Mai 1933 wurden diese so genannten „wilden KZs“ in Preußen verstaatlicht und der neu gegründeten Gestapa unter Rudolf Diels unterstellt.[11] Spätestens mit der Entmachtung der SA im so genannten Röhm-Putsch 1934 unterstanden alle Konzentrationslager der SS; Theodor Eicke wurde ihr Inspekteur. Auf ihn ging die räumliche Bauweise und die fast überall gleich geltende Lagerordnung zurück. Die Konzentrationslager wurden zum rechtsfreien Raum und waren von der Außenwelt abgeschirmt. Selbst die Feuerwehr durfte das Gelände nicht betreten, zum Beispiel um etwa die Einhaltung feuerpolizeilicher Vorschriften zu prüfen.[12] Im Sommer 1935 war die Herrschaft des Regimes gesichert und in den Lagern des Reichsgebietes befanden sich noch zirka 4.000 Häftlinge.[13]

Im August 1933 waren durch den Dachau-Ausbrecher Hans Beimler in der Broschüre Im Mörderlager Dachau die Zustände in einem KZ öffentlich beschrieben worden.[14]

1936 bis 1938

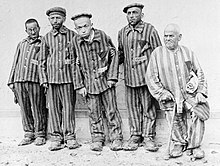

Fünf behinderte Juden in Buchenwald, Juni-Aktion, Propagandaaufnahme, 1938

Nach dem Novemberpogrom wird eine Kolonne Juden zur Schutzhaft ins KZ gebracht, Baden-Baden, November 1938

Die zweite Phase begann 1936 und dauerte bis 1938. In dieser Zeit stieg die Anzahl der Häftlinge an und ihre Zusammensetzung änderte sich grundlegend. Während in der ersten Phase noch hauptsächlich politische Gegner des Regimes inhaftiert waren, wurde in der zweiten Phase damit begonnen, diejenigen zu inhaftieren, die nicht dem nationalsozialistischen Bild der Volksgemeinschaft entsprachen: vor allem „Asoziale“, „Arbeitsscheue“, mehrfach Vorbestrafte, Homosexuelle und Zeugen Jehovas, die in den Lagern als „Bibelforscher“ gekennzeichnet wurden. Nach dem Anschluss Österreichs stieg auch die Zahl der „politischen Schutzhäftlinge“ auf etwa 7.000 an.[15]

In dieser zweiten Phase wurden auch die Konzentrationslager Sachsenhausen und Buchenwald gebaut, die schon ein Zeichen des drohenden Krieges und damit verbundenen steigenden Häftlingszahlen waren. Das Konzentrationslager Sachsenhausen wurde nach seinem Bau auch zum Zentrum der Konzentrationslager (Sitz des IKL).

Im Rahmen der Aktion „Arbeitsscheu Reich“ wurden im April und Juni 1938 bei zwei Verhaftungswellen über 10.000 Personen als sogenannte Asoziale in Konzentrationslager verschleppt.

Während der Novemberpogrome 1938 wurden 26.000 Juden inhaftiert, um sie zur Emigration zu zwingen und ihr Vermögen zu arisieren.[16] Ende 1938 wurden fast 60.000 Menschen in Konzentrationslagern festgehalten.[17]

1939 bis 1941

Zur weiteren Entwicklung der Konzentrationslager in der dritten Phase, die nach Beginn des Polenfeldzugs bis Mitte 1941 bzw. Anfang 1942 andauerte, trugen mehrere Faktoren bei. Die Häftlinge wurden in SS-Produktionsstätten wie Steinbrüchen und Ziegeleien eingesetzt. Nach einer Inhaftierungswelle in Deutschland stiegen die Häftlingszahlen, die vor Kriegsbeginn auf 21.000 gesunken waren,[17] rapide an und verdoppelten sich binnen kürzester Zeit. Ende 1940 befanden sich 53.000 Häftlinge in deutschen Konzentrationslagern.[18] Zudem veränderte sich wieder die Zusammensetzung der Häftlinge. Waren es am Anfang vor allem noch Deutsche, so kamen mit Beginn des Krieges vor allem Menschen aus den von Deutschland eroberten Gebieten, also Zivilpersonen aus Polen, Frankreich, Tschechien, Jugoslawien, den Niederlanden, Belgien und Soldaten der Sowjetunion. Unter diesen Häftlingen waren viele Juden, Roma und Sinti.

Auch in den eroberten Ländern wurden viele neue Lager errichtet; bald waren mehr Häftlinge in diesen Lagern eingesperrt als im Reichsgebiet (Deutschland und Österreich). Mit Beginn der dritten Phase wurden die Konzentrationslager in drei Kategorien eingeteilt, welche die Härte der Behandlung und die Lebensbedingungen der Häftlinge anzeigten. Die Sterblichkeitsrate unter den Häftlingen vervielfachte sich in der dritten Phase: So in Dachau von 4 % auf 36 % im Jahre 1942; in Buchenwald von 10 % auf 19 % im Jahr 1941.[19]

1942 bis 1945

Transporte aus ganz Europa in die Todeslager

Die vierte Phase begann etwa Anfang 1942 und endete 1945. Sie war vor allem durch die massive Judenverfolgung und durch den Krieg gegen die Sowjetunion gekennzeichnet sowie die Einrichtung von Vernichtungslagern. In dieser letzten Phase lag die Verwaltung der Konzentrationslager beim SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt (WVHA) unter der Leitung von Oswald Pohl. Bedeutsamer als die Produktion in KZ-eigenen Betrieben wurde der Häftlingseinsatz in Privatunternehmen, so dass mehrere Tausend KZ-Außenlager entstanden. Die Vernichtungslager der Aktion Reinhardt unterstanden den jeweiligen Höheren SS- und Polizeiführer (HSSPF).

Die Anzahl der KZ-Häftlinge erreichte im August 1943 bereits 224.000, stieg im August 1944 auf 524.286 und lag kurz vor Kriegsende, im Januar 1945, bei 714.211 Menschen. Die Gefangenen kamen aus allen Teilen Europas. Deutsche und Österreicher umfassten am Ende des Krieges nur noch etwa 5–10 % der Häftlinge.[20]

Unter den Folgen der zunehmenden alliierten Luftüberlegenheit und des immensen Rüstungsbedarfs kam es ab März 1944 zu einem reichsweiten Ausbau der Rüstungsproduktion. Beim Ausbau von Stollen oder beim Arbeitseinsatz in unterirdischen Produktionsstätten starben zahlreiche Häftlinge binnen weniger Wochen. In der Endphase des Krieges ab Dezember 1944 kamen direkt oder indirekt dadurch vermutlich 240.000 Häftlinge zu Tode.[21] Zu der hohen Todesrate kam es durch Mangelernährung, unzureichende Bekleidung und Schwerstarbeit, durch Strapazen und Morde bei den Todesmärschen zur Räumung von Lagern, durch Fliegerangriffe und Seuchen. Auch nach der Befreiung starben trotz der „in vorbildlicher Weise“ anlaufenden Versorgung durch das Sanitätspersonal noch tausende Häftlinge in den Lagern[22] an den Krankheiten, der Unterernährung oder dem Refeeding-Syndrom.

Die Zahl der Häftlinge, die für Wochen oder Jahre in einem der Konzentrationslager eingesperrt waren, wird insgesamt auf zweieinhalb bis drei Millionen Menschen geschätzt.[23]

KZ Płaszow, zunächst Arbeitslager, in der Nähe von Krakau, Polen

Die KZ-Systeme im Deutschen Reich und in den besetzten Gebieten

Insgesamt gab es unter der Inspektion der Konzentrationslager 24 KZ-Stammlager, denen zuletzt weit über 1.000 Außenlager, zum Teil unter der Bezeichnung „Außenkommando, -lager, Nebenlager“, organisatorisch unterstellt waren. Eine entsprechende Auflistung wurde 1977 und 1982 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.[24] In den Folgejahren wurden weitere Haftstätten, die nominell nicht in das System der NS-Konzentrationslager gehörten, nach den gesetzlichen Vorgaben ebenfalls als Lager eingestuft, so dass die Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ von insgesamt 3.846 Lagern ausgeht.[25] Experten des Holocaust Memorial Museums in Washington berechneten insgesamt rund 42.500 NS-Lager, einschließlich Außen-, Kriegsgefangenen- und Zwangsarbeiterlager, sogenannte Ghettos und Judenhäuser, Zwangsbordelle sowie Heime für Euthanasieopfer.[26][27]

Die Stammlager waren im Deutschen Reich die Konzentrationslager Arbeitsdorf (bei Wolfsburg), Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Flossenbürg, Groß-Rosen, Hinzert, Dora-Mittelbau (bei Nordhausen), KZ Mauthausen, Neuengamme, Ravensbrück, Sachsenhausen, Niederhagen-Wewelsburg und Stutthof, auf besetztem polnischem Gebiet Auschwitz I Stammlager, Auschwitz-Monowitz, Majdanek, Warschau und Płaszow, in Estland Vaivara, in Litauen Kauen, in Lettland Riga-Kaiserwald, in Frankreich (im annektierten Elsass) Natzweiler-Struthof sowie in den Niederlanden Herzogenbusch.

Waren die Häftlinge als Arbeitskräfte nicht bzw. nicht mehr einsetzbar, wurden sie im KZ vor Ort umgebracht oder in eines der sieben Vernichtungslager deportiert. „Außenkommandos“ waren ansonsten Arbeitsstellen, zu denen die Gefangenen während der jeweiligen Arbeitstage vom KZ aus hinmarschieren mussten und danach dorthin auch wieder zurückkehrten. Der Komplex der drei großen Auschwitz-Konzentrationslager (KZ Auschwitz I, Auschwitz-Birkenau und Auschwitz-Monowitz) mit seinen Produktionsanlagen und zahlreichen Neben-Konzentrationslagern nahm in diesem System aus Rüstungsproduktion, Vernichtung durch Arbeit und direktem Massenmord eine Schlüsselstellung ein.

Dem System waren Durchgangslager und Sammellager vorgeschaltet. Sammellager waren vom übrigen Ort abgetrennte Stadtteile, die sehr oft als „Jüdischer Wohnbezirk“ bezeichnet wurden. Allein in Osteuropa richtete die SS etwa 600 seinerzeit so genannte „Ghettos“ ein, in denen zwischenzeitlich mindestens vier Millionen Menschen interniert worden sind. Diese „Wohnbezirke“ wurden von der SS meist von Anfang an nur für Einsatz im Rahmen der beabsichtigten Endlösung / Judenvernichtung eingerichtet. Sie dienten insbesondere als Pufferstation für die nicht immer zur Verfügung stehenden Transportkapazitäten der Reichsbahn.

Überblick: Liste der KZ und ihrer Außenlager

- Liste der Konzentrationslager des Deutschen Reichs

- Listen von KZ-Außenlagern:

- Liste der Außenlager des KZ Auschwitz I (Stammlager)

- Liste der Außenlager des KZ Buchenwald

- Liste der Außenlager des KZ Dachau

- Liste der Außenlager des KZ Flossenbürg

- Liste der Außenlager des KZ Groß-Rosen

- Liste der Außenlager des KZ Hinzert

- Liste der Außenlager des KZ Majdanek

- Liste der Außenlager des KZ Mauthausen

- Liste der Außenlager des KZ Mittelbau

- Liste der Außenlager des KZ Natzweiler-Struthof

- Liste der Außenlager des KZ Neuengamme

- Liste der Außenlager des KZ Riga-Kaiserwald

- Liste der Außenlager des KZ Sachsenhausen

- Liste der Außenlager des KZ Stutthof

Funktion der KZ

Zwangsarbeit

Die Inspektion der Konzentrationslager (IKL) war die zentrale Verwaltungs- und Führungsbehörde innerhalb des SS-WVHA für alle nationalsozialistischen Konzentrationslager (s. u.).

Zwangsarbeit im Rüstungswerk Wilhelm-Gustloff-Werk II (NS-Stiftung), KZ Buchenwald, 1945

Im Unterschied zu Arbeitslagern des allgemeinen historischen Typus diente im nationalsozialistischen Deutschland die Ausbeutung der Arbeitskraft der Häftlinge in erster Linie deren Vernichtung durch Arbeit. Die Zustände, unter denen Menschen in Arbeitslagern interniert wurden, waren in dem von der IKL zentral bestimmten Rahmen von der jeweiligen Lagerkommandantur abhängig. Wer keine Arbeit mehr leisten konnte und noch nicht den unmenschlichen Bedingungen oder der Willkür des Lagerpersonals zum Opfer gefallen war, wurde ermordet. Diejenigen Kranken, die nicht in voraussichtlich vier Wochen wieder arbeitsfähig waren, wurden vom medizinischen Personal mit Phenol oder anderen Mitteln zu Tode gespritzt oder in Sammeltransporten in die Vernichtungslager geschickt (Selektion). In den Arbeitslagern überlebten viele Gefangene nur kurze Zeit.

Im Verlauf des Krieges erlangten die Arbeitslager zum Teil eine kriegswichtige Funktion, die zu dem Vernichtungsziel in einem partiellen Gegensatz stand. Die Lager waren Produktionsstätten der SS, zunächst zur Gewinnung von Natur- und Ziegelsteinen, später in vielen anderen Bereichen. Außerdem wurden Arbeitskräfte an die Rüstungsindustrie ausgeliehen. Der bekannteste Fall betrifft die I.G. Farben, die auf dem Gelände der Buna-Werke ein eigenes Zweigwerk in Auschwitz, das KZ Auschwitz III Monowitz, erstellen ließ. Praktisch die gesamte Großindustrie machte von solchen Zwangsarbeitern Gebrauch.

Frauenlager

In der Regel waren die KZ strikt nach Geschlechtern getrennt. Die meisten der Konzentrationslager waren Männerlager. Die Konzentrationslager Moringen und Lichtenburg waren zeitweise Frauenlager, danach das KZ Ravensbrück dann durchgehend ein Frauenlager. Frauen als Gestapo-Häftlinge wurden sehr oft in regulären Haftanstalten eingesperrt.[28] Nur in wenigen Konzentrationslagern gab es zeitweise oder durchgehend sowohl ein Männer- als auch ein Frauenlager, wie im KZ Auschwitz-Birkenau. Dies hing wahrscheinlich mit dem vor Ort geplanten Arbeitseinsatz der Gefangenen zusammen.[29] Die männlichen und weiblichen KZ-Häftlinge wurden im gesamten Tagesablauf seitens der SS getrennt eingesetzt. Der Anteil der Frauen unter den KZ-Häftlingen stieg von 11,7 % (1939) auf 28 % im Januar 1945.[30]

Jugend-Haftstätten

Appell im Polen-Jugendverwahrlager Litzmannstadt

Jugend-Haftstätten wurden zur Zeit des Nationalsozialismus euphemistisch als „Jugendschutzlager“ oder „Jugendverwahrlager“ bezeichnet. Sie glichen in gewisser Weise den Konzentrationslagern, da die Nationalsozialisten diese Jugendhaftorte zur Internierung und systematischen Umerziehung widerständiger, „schwer erziehbarer“ oder nonkonformistischer Jugendlicher und auch Kinder aus ganz Europa nutzten: KZ Moringen (offiziell „Polizeiliches Jugendschutzlager“; Juni 1940; bei Göttingen) für Jungen, das KZ Uckermark (seit Juni 1942 in unmittelbarer Nähe des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück in Mecklenburg) für Mädchen und junge Frauen und das Lager im Ghetto Litzmannstadt (Łódź, offiziell: „Polenjugendverwahrlager“) mit insgesamt drei Außenlagern. Die Gefangenenkapazität betrug dort mindestens 3.000 heranwachsende Personen.

Diese Lager unterstanden dem Reichssicherheitshauptamt und dienten offiziell der „Jugendfürsorge“. Die Jugendlichen wurden zum Teil durch Robert Ritters Rassenhygienische und Bevölkerungsbiologische Forschungsstelle nach „rassischen“ bzw. „kriminalbiologischen“ Merkmalen und auf ihre „Entwicklungs- oder Erziehungsfähigkeit“ begutachtet.

Weiterhin gab es sogenannte Ausländerkinder-Pflegestätten für neugeborene Kinder von Zwangsarbeiterinnen, in denen unmenschliche Bedingungen herrschten.

Kinder und Jugendliche wurden in allen Konzentrationslagern eingesperrt und ermordet. Direkt im KZ Litzmannstadt wurden mindestens 500 Jugendliche ermordet. Das KZ Uckermark wurde im Januar 1945 in der Endphase des Kriegs zu einem Todeslager für Erwachsene.

| |||||||||

Standorte (Karte des heutigen Polen) |

Vernichtungslager

Vernichtungs- oder Todeslager wurden zu dem einzigen Zweck errichtet, Juden, Roma und Sinti und auch andere Minderheiten, wie politisch Andersdenkende, Homosexuelle und sowohl psychisch als auch physisch Kranke, zunächst mit Hilfe von Gaswagen, später vor allem in Gaskammern, massenhaft zu ermorden. Der nationalsozialistische Mordapparat konzentrierte sich dabei auf Juden. Andere Gruppen, insbesondere sowjetische Kriegsgefangene, zählten ebenfalls zu den Opfern und wurden teilweise dort ermordet. Lager dieses Typs wurden zwischen Dezember 1941 und Juli 1942 im besetzten Polen in Chelmno im sogenannten Wartheland bei Łódź, Belzec bei Lublin, Sobibor und Treblinka im sogenannten Generalgouvernement, sowie Maly Trostinez in Weißrussland errichtet.

Etwas anders war die Entstehungsgeschichte der Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau (bei Kraków) und Majdanek (ebenfalls bei Lublin). In beiden Konzentrationslagern wurden erst nach ihrer Inbetriebnahme zusätzlich Gaskammern zur Perfektion des Massenmords an den Juden eingerichtet. Auch Auschwitz-Birkenau und Majdanek werden wegen der ungeheuren Opferzahlen zu den Vernichtungslagern gezählt. Anders als die erstgenannten Vernichtungslager funktionierten sie für die SS durch die dort gleichzeitig praktizierte Vernichtung durch Arbeit ebenfalls als Konzentrationslager im sonst bei den Nationalsozialisten üblichen Sinn. Das Gebiet der Auschwitz-KZ wurde annektiert und zählte während der Besetzung als Reichsgebiet.

Alle diese Vernichtungslager unterscheiden sich von den anderen Konzentrationslagern durch die enorme Zahl jüdischer Opfer (unabhängig von der jeweiligen Nationalität).

Durchgangslager

Die Durchgangslager lagen in der Regel an den Bahnlinien, die direkt zu „Todeslagern“ führten. Organisatorisch waren einige Konzentrationslager direkt mit dem Betrieb der Vernichtungslager verknüpft. Insbesondere in besetzten Ländern ohne eigene Vernichtungslager, wie Frankreich, Italien, Niederlande und Griechenland dienten diese „Zwischenlager“ vor allem dem Zusammenstellen von Transporten mit jeweils etwa 1.000 Gefangenen. Das war die Zahl, die von der SS als „Richtgröße für Todestransporte“ angestrebt wurde, um die Vernichtungslager mit gleichmäßig großen Mengen an Opfern versorgen zu können. Im Unterschied dazu waren Konzentrationslager bestrebt, eine hohe Kontinuität in der Zusammensetzung ihrer Zwangsarbeiter zu erreichen. Dies schloss nicht aus, Häftlinge zur Ermordung an die Todeslager, zum Beispiel wegen Krankheit oder Kräfteverlust, auszusortieren („Selektion“). Dies konnte regelmäßig geschehen, zur Anpassung an neue Häftlings-Richtwerte („Belegung“) oder im Rahmen von befohlenen „Aktionen“.

Auch wenn die Tötung nicht Zweck der Durchgangslager war und nicht systematisch betrieben wurde, starben dennoch schon dort zahlreiche Gefangene an Misshandlungen oder den Transport- und Haftbedingungen.

Liste von Durchgangslagern

- Durchgangslager Amersfoort

- Durchgangslager Bietigheim

- Durchgangslager Bozen

- Durchgangslager Fossoli

Gefängnis Festung Hohenasperg, bei Stuttgart- Durchgangslager Westerbork

Sammellager und Ghettos

Karte der Juden-Ghettos in Osteuropa 1941–1945

Es gab zahlreiche Sammellager für Juden, die oft jüdischer Wohnbezirk oder, besonders in der Nachkriegszeit, Ghettos genannt wurden. Das Wort Wohnbezirk oder Ghetto wurde einzig aus Tarngründen verwendet, denn eine längere Überlebenszeit der dort gefangen gehaltenen Personen war von den Verantwortlichen nie beabsichtigt. Sie hatten organisatorisch den Vorteil, dass keine Züge, Wagenmaterial und Personal beim Warten auf Vernichtungskapazitäten durch die darin gefangenen Opfer blockiert wurden. Die Sammellager der Endlösungs-Aktion Reinhardt hatten einzig die Funktion, Transporte auf dem Weg in die Vernichtungslager so lange aufzunehmen, bis wieder Vernichtungskapazitäten in den Todes-/Vernichtungslagern zu ihrer fabrikmäßigen Ermordung und der Beseitigung der Leichen frei waren.[31]

Organisation

Verwaltung durch die SS

Die Inspektion der Konzentrationslager, d. h. die Verwaltung des KZ-Systems, wurde 1942 in das SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt (SS-WVHA) als Amtsgruppe D eingegliedert. Die KZ der SS waren nicht in staatliche Hierarchien eingebunden. Dadurch konnte die SS erbrachte Leistungen ihrer „Wirtschaftsbetriebe“ in Rechnungen stellen, z. B. für Häftlingszwangsarbeit in KZ-Außenlagern.

Interne Organisation der Lager

Ränge und Abzeichen der SS-Aufseher (bis 1942)

Alle SS-Angehörigen zur Bewachung der Lager gliederten sich nach Aufgaben und Zuständigkeitsverteilung in fünf (andere Angabe: sechs) Bereiche:

Lagerkommandant, Adjutant als Leiter der Kommandantur mit Personalverwaltung, Waffenkammer und der Postzensurstelle. Hier lag auch die Kommandogewalt über die beim oder im Lager kasernierten Wachmannschaften.

Darunter die anderen Abteilungen

Politische Abteilung und der Erkennungsdienst. Zuständigkeiten: Registrierung von Neuzugängen, Entlassungen, Verlegungen, Tod oder Flucht der Häftlinge, deren Vernehmung, Führung der Häftlingskartei. Leiter war immer ein Beamter der Geheimen Staatspolizei oder der Kriminalpolizei

Schutzhaftlagerführer und Adjutant. Zuständigkeiten: der „Betrieb“ des Lagers im Sinne aller Befehle zur inneren Ordnung, Tagesablauf, Appelle etc.

Verwaltung; dazu gehörten die örtliche Bauleitung, Wirtschaftslager und evtl. SS-Landwirtschaft.

Sanitätswesen unter dem Standortarzt / Ersten Lagerarzt mit dem Krankenrevier für SS-Angehörige, evtl. der Apotheke und der Zuständigkeit für den Krankenblock

Abteilung VI: Fürsorge, Schulung und Truppenbetreuung der SS (nicht in jedem KZ als Abteilung vorhanden)

Hierarchie der Bewachung

Die Rapportführer, der Arbeitseinsatzführer und in Frauenlagern evtl. die Oberaufseherin unterstanden dem Schutzhaftlagerführer. Sie waren für die Ordnung im ganzen Lager und die Zuteilung der Häftlinge in Außenkommandos zuständig.

Sie standen dabei den Blockführern vor, die jeweils einen oder wenige Blocks beaufsichtigten, für die sie gegenüber der Lagerleitung verantwortlich waren. Die Blockführer bestimmten die Zusammensetzung der Arbeitskommandos sowie die jeweiligen Blockältesten und Stubenältesten aus den Reihen der Häftlinge.

Teile-und-Herrsche-Strategie

Bei einer weiteren, Teile-und-Herrsche-Strategie genannten Führungsmethode wurden Funktionshäftlinge quasi als Hilfspolizei eingesetzt (siehe Kapo). Ein Kapo musste im Auftrag der SS die Arbeit der Häftlinge anleiten und wurde für die Ergebnisse verantwortlich gemacht. Bei „erfolgreich“ ausgeführtem „Auftrag“ wurden sie mit „besonderen“ Vergünstigungen, zum Beispiel Alkohol, besseren Essensrationen belohnt.

Der Tagesablauf

Der Tagesablauf für die Gefangenen war in den meisten Konzentrationslagern davon geprägt, dass ihre Arbeitskraft von Morgengrauen bis zum Einbruch der Dunkelheit genutzt werden sollte. Hier ein Beispiel aus dem Konzentrationslager Flossenbürg bei Weiden.[32] Es gab Konzentrationslager, in denen die Gefangenen in zwei gegenläufigen Schichten rund um die Uhr arbeiten mussten und abwechselnd in denselben Betten schliefen (Beispiel KZ Neckarelz).

| 4:00 Uhr/5.00 Uhr | Wecken (Sommer/Winter) |

| 5:15 Uhr | Zählappell |

| 6:00–12:00 Uhr | Arbeitszeit |

| 12:00–13:00 Uhr | Mittagessen (einschließlich Ein- und Ausgangszeit) |

| 13:00–18:30 Uhr | Arbeitszeit |

| 19:00 Uhr | Zählappell (Dauer ca. 1 Stunde) |

| 20:45 Uhr | „Alles in die Baracken“ |

| 21:00 Uhr | „Alles in die Betten“ – „Licht aus“ |

Erkennungsnummer eines überlebenden Häftlings

Häftlingsnummer, Verlust der Identität

Bei der Aufnahme in ein KZ wurde den Häftlingen das Kopfhaar geschoren und die Privatkleidung abgenommen. Anstelle ihres Namens erhielten sie eine Häftlingsnummer.

In einem Lagerbereich des KZ Auschwitz wurde diese auch eintätowiert. Dies geschah jedoch nicht bei jenen, die unverzüglich nach ihrer Ankunft im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau in die Gaskammern geschickt wurden.

- „Wenn man es mit einem SS-Mann zu tun hatte, musste man als erstes die Mütze herunterreißen, und seine Nummer laut und deutlich, natürlich auf deutsch, angeben. Ich beginne zu begreifen, welches Glück im Unglück ich habe, fließend Deutsch zu sprechen. Die meisten griechischen und italienischen Juden verstehen keinen Befehl und können nicht einmal ihre Nummer aussprechen. Natürlich können sie auch keine deutschen Lieder singen, die wir, wie zum Hohn, beim Hin- und Rückmarsch von der Arbeit auch noch zum Besten geben müssen. Das ist ausreichend, um brutal geschlagen, manchmal auch totgeschlagen zu werden.“[33]

Zählappelle

Häftlinge bei einem Zählappell, KZ Sachsenhausen, 1936

Bei den täglichen Zählappellen auf dem Appellplatz kontrollierte die SS die Vollständigkeit der Gefangenen. Fehlten beim Appell Häftlinge, dann wurde Alarm wegen eines Fluchtversuchs ausgelöst. Die äußere Postenkette wurde dann nicht zurückgezogen, um eine Flucht in die Umgebung zu verhindern. Erst bei Vollständigkeit stand nachts die Postenkette nur noch um den inneren Lagerbereich. Die Appelle wurden auch als Kollektivstrafe für die Häftlinge eingesetzt.

Arbeitskommandos der Häftlinge

Kennzeichnung der Häftlingsgruppen

Als Arbeitskommando oder KZ-Kommando bezeichnete die SS jene Gruppen, die zu verschiedenen Arbeiten eingeteilt wurden.

Als Beispiele für den täglichen Arbeitseinsatz der KZ-Häftlinge wird hier eine Aufzählung der internen und externen Arbeitskommandos aus dem KZ Gusen I wiedergegeben:

- I. Tätigkeiten für Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH (SS-Betrieb):

- Kommando Steinbruch Gusen, Kastenhof und Pierbauer (1940–1945): 2.800 Häftlinge

- Kommando Ziegelwerk Lungitz

- Kommando Rüstung Wien (1943): 300 Häftlinge

- Kommando Rüstung Messerschmitt (BA II) (1943–1945): 6.000 Häftlinge

- Kommando Rüstung Steyr-Daimler-Puch AG (Georgenmühle) (1942–1945): 6.500 Häftlinge

- Kommando Siedlungsbau St. Georgen (1940–1942): etwa 300 Häftlinge

- Kommando Gusenregulierung (1941): etwa 150 Häftlinge

- Kommando Straßenbau

- Kommando Gleisbau

- II. für die Bauleitung der Waffen-SS und Deutschen Polizei Gusen bei St. Georgen a.d. Gusen:

- Kommando Bauleitung

- Kommando Entwässerung

- Kommando Holzplatz

- Kommando Bahnbau (1941–1943)

- Kommando Donauhafen (1942–1943)

- III. für die SS-Lagerverwaltungsführung (interne Arbeitskommandos):

- Lager-Kommando (1940–1945): etwa 400 Häftlinge

- Kommando Barackenbau (1940–1944): etwa 100 Häftlinge

- IV. für sonstige Auftraggeber:

- Kommando Bombensucher bzw. Kommando Blindgänger (1944–1945)

Die KZ-Häftlinge hatten von Beginn an Zwangsarbeit zu leisten, die SS wollte unter anderem sogenannte „Arbeitsscheue“ erziehen. Häftlinge sollten nicht unbeschäftigt in KZ-Haft sein. Der SS-Betrieb, das jeweilige KZ, sollte wirtschaftlichen Nutzen bringen. Vor allem in späteren Jahren steigerte sich die Zwangsarbeit auch zur Vernichtung durch Arbeit.

Die Einteilung zu einem leichteren oder körperlich schweren Kommando beeinflusste die Überlebenschancen der Häftlinge.[34] Ein Kommando innerhalb eines Gebäudes, beispielsweise handwerkliche Arbeiten, war für Häftlinge erträglicher als Kommandos, die im Winter bei eisigen Temperaturen unter freiem Himmel stattfanden.

Einige Arbeitskommandos wurden gezwungen sich am Mordvorgang oder bei der Beseitigung von Leichen zu beteiligen. So gab es beispielsweise im KZ Dachau ab 1940 ein Arbeitskommando Krematorium. Es wurde getrennt untergebracht und durfte keinen Kontakt zu anderen Häftlingen haben. Das Sonderkommando KZ Auschwitz-Birkenau hatte ähnliche Aufgaben.

Manche Außenkommandos entwickelten sich zu neuen, eigenständigen KZ, beispielsweise das KZ Mauthausen, das KZ Niederhagen und das KZ Mittelbau-Dora.

„Lagerszpracha“ – eine Sprache der Gefangenen in den KZ

Eine Besonderheit ist der Sprachgebrauch der Gefangenen in den Konzentrationslagern neben ihrer jeweiligen Muttersprache. In fast jedem KZ gab es als Opfer Angehörige von vielen bis zu 40 verschiedenen Völkern oder Volksgruppen. Jeder Gefangene brachte an diesen Ort seine eigene Muttersprache oder Nationalsprache mit. Mit den Bewachern musste jeder in der offiziellen Lagersprache Deutsch sprechen. Auch Gefangenenpost durfte nur in deutscher Sprache geschrieben werden. Um überleben zu können, musste ein Häftling wenigstens die allereinfachsten Befehle und Antworten auf Deutsch verstehen und sprechen können. Untereinander behalfen sich die Gefangenen mit einem multinationalen Sprachgemisch, das sich zum Teil zu einer deutsch-basierten Kreolsprache entwickelte. Sie bestand aus Schlüsselwörtern und sehr oft aus ergänzenden nonverbalen Zeichen.[35][36] Um 1985 hat Wolf Oschlies vorgeschlagen, dafür den im KZ bereits zum Teil benutzten Begriff „Lagerszpracha“ generell zu verwenden.[37]

Medizinische Experimente

Seziertisch, KZ Natzweiler-Struthof

Durch die Wehrmacht, die Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, diverse Universitäten und die Pharmaindustrie wurden Menschenversuche finanziell, personell und mit Geräten gefördert. An als Probanden ausgewählten KZ-Häftlingen wurden von Ärzten und Ärzten der Wehrmacht (unterstützt von zwangsrekrutierten Funktionshäftlingen mit teilweise pflegerischer oder ärztlicher Ausbildung) medizinische Experimente vorgenommen, in deren Verlauf die Häftlinge meist qualvoll starben. Die überlebenden Versuchspersonen und das involvierte Personal wurden mitunter wie im Fall Bullenhuser Damm zur Vertuschung getötet. Bekannt sind Fleckfieberversuche, Malaria- und TBC-Versuche, Operationsversuche bei denen den Probanden verschmutzte Schuss-, Explosions- oder Brandbombenverletzungen zugefügt wurden. In Dachau erfolgten Salzwasserversuche und in Natzweiler-Struthof wurde mit chemischen Kampfstoffen in der Gaskammer experimentiert.[38]

Der Nürnberger Ärzteprozess fand vom 9. Dezember 1946 bis zum 20. August 1947 vor dem Ersten Amerikanischen Militärgerichtshof in Nürnberg statt. Angeklagt war unter anderem der Abteilungsleiter für Tropenmedizin am Robert-Koch-Institut in Berlin, Gerhard Rose, für die Fleckfieberversuche an „Zigeunern“ in Buchenwald.[39] Weiterhin wurde der SS-Hauptsturmführer Waldemar Hoven, Lagerarzt im KZ Buchenwald, angeklagt.

Quellengrundlage für die Experimente in Buchenwald sind das Stationstagebuch des SS-Hauptsturmführers Erwin Ding-Schuler, Aussagen von europäischen Medizinern, die im KZ inhaftiert waren, sowie Häftlingen wie dem österreichischen Soziologen und Philosophen Eugen Kogon, der 1946 unter dem Titel Der SS-Staat über das Leben in Buchenwald berichtete.

Ab 1949 lag über Jahrzehnte hinweg in deutscher Sprache allein die 1949 von Alexander Mitscherlich und Fred Mielke herausgegebene Auswahldokumentation Wissenschaft ohne Menschlichkeit (seit 1961 in weiteren Auflagen: Medizin ohne Menschlichkeit) vor. Die Publikation der vollständigen Dokumentation, der Wortprotokolle, des Anklage- und Verteidigungsmaterials erfolgte erst 1999 als Mikrofiche-Edition Der Nürnberger Ärzteprozess 1946/47 (381 Fiches) im Auftrag der Stiftung für Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts. Die Edition geht auf das ab Beginn der 1990er-Jahre bestehende Engagement von Klaus Dörner zurück. Nach dem Scheitern einer direkten Projektförderung durch die Bundesärztekammer entschied Dörner sich für den Weg über die Ärzteschaft. Mit Unterstützung der Bundesärztekammer und der Landesärztekammern wurden zwischen 1994 und 1998 sämtliche Ärzte in Deutschland persönlich angeschrieben und um finanzielle Unterstützung gebeten. Über 7900 Ärzte spendeten insgesamt rund 1,4 Millionen DM und ermöglichten so die Edition zum Nürnberger Ärzteprozess. Die Analyse dazu gab Dörner zusammen mit Angelika Ebbinghaus im Jahr 2001 unter dem Titel Vernichten und Heilen: Der Nürnberger Ärzteprozess und seine Folgen heraus.[40]

Todesarten der KZ-Häftlinge

Todesbenachrichtigung, Dachau, 1944

Die Todesursachen der Häftlinge wurden im Aktenverkehr der NS-Organe zum Zweck der Geheimhaltung häufig chiffriert. Als Kürzel wurden die Aktenzeichen verwendet, unter denen der Aktenvorgang bei der übergeordneten Inspektion der Konzentrationslager (IKL) bearbeitet wurde.

Folgende Chiffre-Formen wurden verwendet:[41]

- 14 f 1 – „natürliche Todesfälle“

- 14 f 2 – „Freitod oder Tod durch Unglücksfall“

- 14 f 3 – „Erschießung auf der Flucht“ (vgl. sogenannte Postenpflicht der Wachposten)

- 14 f I – „Exekution“

- 14 f 13 – „Sonderbehandlung kranker und gebrechlicher Häftlinge“ – Mit dem Tarnbegriff „Sonderbehandlung“ war in der Regel die Ermordung gemeint, zum Beispiel durch Vergasen oder mittels Giftspritze. Diese Morde fanden zum Teil in den Euthanasie-Tötungsanstalten statt. Siehe auch: Aktion 14f13.

Für sowjetische Gefangene galten ab 21. Oktober 1941 abweichende Chiffre (14 f 7 bis 14 f 10 und 14 f 14).[42]

An die KZ waren zum Teil separate Sonderstandesämter angeschlossen, die auf Grund gefälschter ärztlicher Bescheinigungen der SS-Ärzte Totenscheine und Todesbenachrichtigungen erstellt haben. Die darin genannten Todesursachen hatten in der Regel keinen Zusammenhang mit der individuellen Todesursache.

(Hinweis auf die spätere Beurkundung der Sterbefälle von Häftlingen der ehemaligen deutschen Konzentrationslager in der Nachkriegszeit; dafür ist laut § 38 des Personenstandsgesetzes i. d. F. von 2007[43] ausschließlich der Standesbeamte des Sonderstandesamtes Bad Arolsen zuständig.)

Bestrafungen, Lagerstrafen

KZ Prügelbock, KZ Natzweiler Struthof

Eine der ersten Verfügungen Himmlers zur Abschottung der Konzentrationslager von der Umwelt war die Bevollmächtigung der Kommandanten als Gerichtsherr. Vorausgegangen war eine staatsanwaltschaftliche Untersuchung von Todesfällen im KZ Dachau. Nun konnten die KZ-Kommandanten über die meisten Bestrafungen selbst entscheiden. In bestimmten Fällen hatten sie die Weisung der IKL einzuholen. Der so genannte „Bunker“ war die SS-Bezeichnung des Gefängnisses im KZ. Meistens wurde Haft in Form von Einzelhaft angeordnet, sehr oft ohne Nahrung. Zum Teil ohne Licht und in sog. Stehzellen, in denen Sitzen oder Liegen unmöglich war. Der „Bunker“ wurde von der SS, bzw. der Lager-Gestapo oft als schallgedämpfter Ort für Folterungen benutzt. Der Ausdruck Bunker für Gefängnis kommt aus der Soldatensprache für das Militärgefängnis.

Befreiung von Überlebenden

Beim Vormarsch ihrer Truppen machten die Alliierten an den Fronten zu ganz verschiedenen Zeitpunkten die Erfahrung, wozu der Judenhass und die verbrecherischen Fähigkeiten der Nationalsozialisten beim Umgang mit der eigenen Zivilbevölkerung in der Lage waren:

1944

- Am 23. Juli 1944 befreit die Rote Armee das KZ Majdanek als erstes der großen Vernichtungslager in Polen. Wie bei allen folgenden Lagern sterben noch in den nächsten Wochen zu Skeletten abgemagerte Überlebende an den Folgen der Mangelernährung und dort erworbener Krankheiten.

Im August 1944 gelangen westliche Journalisten zu einer Besichtigung in das von der SS hastig geräumte Vernichtungslager Majdanek. Daraufhin wurden Darstellungen des Massenmords auf die Titelseiten US-amerikanischer Zeitungen und in US-Zeitschriften gesetzt (Life-Magazin 28. August und New York Times 30. August 1944).

Nur wenige der SS-Wachen konnten direkt festgenommen werden. Der Großteil entkam vorher. Vereinzelt kam es durch befreite Häftlinge, aber auch durch Truppenteile der Alliierten zu Racheakten an den Festgenommenen.

1945 (hier nur wenige Eckdaten als Beispiel)

- 27. Januar: Zuerst wurde das KZ Auschwitz-Monowitz am Vormittag durch sowjetische Truppen (322. Infanteriedivision der 60. Armee der I. Ukrainischen Front) befreit.

- Das Stammlager Auschwitz I und das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau wurden – auch durch die Soldaten der 322. Division – am frühen Nachmittag des 27. Januar befreit.[44] In Birkenau waren bei der Räumung (Todesmarsch) fast 5.800 entkräftete und kranke Häftlinge, die meisten waren Frauen, unversorgt zurückgeblieben.

- 7. April: erstmals von Truppen der 1. Französischen Armee wird ein KZ befreit, das KZ Wiesengrund bei Heilbronn.

- 11. April: Konzentrationslager Buchenwald; die Leitung der Lagerwiderstandsbewegung setzte am 8. April 1945 über einen heimlich installierten Sender einen Hilferuf an die nahen amerikanischen Truppen ab. Die Amerikaner rieten zur Ruhe bis zur Befreiung. Am 11. April 1945 kam es zu Frontkämpfen in unmittelbarer Nähe des Lagers. Um etwa 14.30 Uhr erreichte ein Vortrupp der 6. Panzerdivision der 3. US-Armee den SS-Bereich des Konzentrationslagers.

- Am 12. April wurde das Durchgangslager Westerbork in den Niederlanden von kanadischen Soldaten befreit.

- Am 15. April erfolgte die Übergabe des KZ Bergen-Belsen an britische Truppen.

- Am 29. April rückte die 45. Infanterie-Division der 7. US-Armee und die 42. Infanterie-Division von Westen zur Befreiung im KZ Dachau ein. Die amerikanischen Truppen befreiten zuerst das Konzentrationslager und marschierten einen Tag später in München ein.

- Gegen Ende April 1945 werden die letzten 600 bis 700 Häftlinge aus dem Konzentrationslager Neuengamme von der SS abtransportiert. Am 2. Mai 1945 finden britische Truppen das KZ Neuengamme leer vor.

- Am 3. Mai werden die Cap Arcona und die Thielbek in der Ostsee vor Neustadt durch einen Bombenangriff versenkt. Die Anzahl der dabei ertrunkenen KZ-Häftlinge wird auf 6400 bis 7300 geschätzt.

- 10. Mai 1945: Die letzten Häftlinge können in Flensburg befreit werden.[45]

Nach der Befreiung wurden die KZ Buchenwald und Sachsenhausen, die auf dem Gebiet der Sowjetischen Besatzungszone lagen, von der sowjetischen Militäradministration und der DDR bis 1950 als Speziallager weitergenutzt.

Vermisste Personen und Displaced Persons

Ab 1943 wurde durch das Hauptquartier der Alliierten Streitkräfte (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force, SHAEF) die Situation der Inhaftierten untersucht. Zum Kriegsende mündete dies in die United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) und im Juni 1947 in die International Refugee Organization (IRO) als deren Nachfolgeorganisation. Daraus entstand der Internationale Suchdienst in Bad Arolsen, bei dem der Verbleib vermisster Personen erfragt werden kann.

Sowjetischer Kriegsgefangener identifiziert Peiniger, KZ Buchenwald, 14. April 1945

Die befreiten KZ-Häftlinge wurden als Displaced Persons durch die Alliierten in DP-Lagern untergebracht und durch die United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) bzw. die Nachfolgeorganisation Internationale Flüchtlingsorganisation (IRO), das Joint Distribution Committee (JDC) und viele weitere Organisationen versorgt und betreut. In den ersten Monaten starben noch zahlreiche displaced Persons, da ihr Gesundheitszustand bei der Befreiung schlecht und die Versorgung mit Lebensmitteln, warmer Kleidung und Medikamenten durch die Alliierten mangelhaft war. Nach der Veröffentlichung des Harrison-Report besserten sich die Zustände.

Leichen aus Massengräbern wurden exhumiert, identifiziert und einzeln bestattet. Zeugen wurden befragt, Beweise und Dokumente festgehalten. Die im Rahmen der Ausländersuchaktion der UNRRA gewonnenen Erkenntnisse über Arbeits- und Konzentrationslager wurden 1949 erstmals im Catalogue of Camps and Prisons (kurz: CCP) veröffentlicht.[46]

Die Repatriierung der jüdischen, russischen, polnischen und südosteuropäischen KZ-Häftlinge gestaltete sich wegen ihrer Anzahl, der Verwüstungen in ihren Heimatländern und der politischen Umbrüche (Westverschiebung Polens, Ausbreitung kommunistischer Zwangsregime) schwierig. Das letzte DP-Lager in Deutschland (Föhrenwald) konnte erst 1957 geschlossen werden.

Weitere NS-Lager in besetzten Gebieten

Eine amerikanische Holocaust-Studie über die NS-Lager legte im Jahr 2013 dar, dass es in Europa insgesamt etwa 42.500 Zwangsarbeits- und Gefangenenlager, KZ und Ghettos gab.[27]

Belgien

- Gestapo-Gefängnis im Brüsseler Gefängnis Saint-Gilles/Sint-Gillis,

- das KZ Fort Breendonk bei Willebroek (ab September 1940; mindestens 3532 Inhaftierte, nur 458 davon überlebten),

- Fort/Zitadelle von Huy (Juni 1941 bis September 1944; über 7000 Gefangene) und

- Kamp/KZ Mechelen (SS-Sammellager Mecheln, von den 25.000 dorthin Deportierten überlebten 1207 den Zweiten Weltkrieg).

Dänemark

Horserødlejren in Nordsjælland, etwa sieben Kilometer von Helsingør; Frøslev (Gemeinde Bov) in Südjütland/Sønderjylland (als Gefangenenlager/Frøslevlejren II in der Nähe von Flensburg eröffnet am 13. August 1944 bis zur Befreiung am 5. Mai 1945, dt. Fröslee-Lager)

Frankreich

Im besiegten und teilweise besetzen Frankreich gab es – mit einer Ausnahme – keine Konzentrationslager, wenn man darunter ein Lager der Deutschen im Zweiten Weltkrieg versteht, dessen Wachmannschaften einer SS-Organisation unterstellt waren. Die eine Ausnahme, das KZ Natzweiler-Struthof, lag im CdZ-Gebiet Elsass, das faktisch ins Deutsche Reich eingegliedert war und in dem es keine französischen Verwaltungsorgane mehr gab. In Frankreich gab es aber Lager, die ähnliche Bezeichnungen trugen und deren Funktionen unterschiedlich, jedoch zumindest in einem Punkt ähnlich waren: Durchgangs- und Sammellager (frz.: Camp de transit, Camp d’internement, Camp de réfugiés, aber auch Camp de prisonniers de guerre, Camp de prisonniers, Camp de concentration pour détenus politiques, Camp d’accueil, Camp de séjour, Centre de séjour surveillé.)

Jugoslawische Teilnehmer am Spanischen Bürgerkrieg im Lager Camp de Gurs, Frankreich ca. 1939

Es konnte sich um seit Jahren bestehende Lager für Flüchtlinge aus Spanien, sogenannte Rotspanier handeln, die vor Franco geflüchtet waren und oft des Kommunismus verdächtigt wurden. In einigen Lagern wurden Roma (im frz. Sprachgebrauch „Tsiganes, Nomades“ genannt) gefangen gehalten. Wieder andere waren ursprünglich Kriegsgefangenenlager, die als Internierungslager für „feindliche“ Zivilisten genutzt wurden. Gesetzesgrundlage waren in der Regel neuere Bestimmungen des Petain-Regimes (État français). Allerdings dienten einige Lager aufgrund der Kollaboration des Petain-Regimes mit den deutschen Besatzern im Rahmen der Shoa, vor allem der Zusammenstellung von Deportationstransporten in die deutschen Vernichtungslager im besetzten Polen. Die Lager wurden unterschiedlich streng, meist von französischer Polizei, bewacht und organisiert.

Meistens war die mangelnde Verpflegung und die Hygiene ein massives Krankheitsrisiko, das zu vielen Todesfällen in solchen Lagern führte. Französische und internationale Hilfsorganisationen versuchten das Verhungern durch Hilfslieferungen in die Lager zu bremsen. In Frankreich gibt es eine Diskussion um die Schuldfrage bei der Kollaboration und Mithilfe bei der Deportation (insbesondere von jüdischen Franzosen, aber auch von Ausländern, insbesondere Flüchtlingen aus Hitlers Machtsphäre) durch Politiker und Polizisten. Nach Razzien und Durchsuchungen mit Festnahmen wurden die Gefangenen nur zum Teil direkt an die Deutschen übergeben. Im Unterschied zu deutschen Konzentrationslagern kann der französischen Lagerleitung in der Regel nicht als Hauptgrund des Handelns ein Tötungswille an den Gefangenen zugeschrieben werden. Dort, wo deportiert wurde, war allerdings auch den französischen Stellen bekannt, dass es um Transporte in den Tod ging. Eine Besonderheit unter den vielen Opfergruppen waren deutsche Juden, die 1940 aus Baden und der Pfalz (Wagner-Bürckel-Aktion) zur Internierung zuerst in das Lager Camp de Gurs (via Agde) und von dort 1942 in die Vernichtungslager transportiert wurden. Zuvor waren 1940 jüdische Franzosen aus dem Elsass und aus dem CdZ-Gebiet Lothringen durch die Deutschen in das unbesetzte Frankreich deportiert worden. 1942 kam es aus diesen Lagern zur Übergabe eines großen Teils der Internierten an die Gestapo, die sie von Lagern bei Paris, meistens von Drancy, aus zugweise in die Vernichtungslager „im Osten“ deportierten.

Eine Liste von zirka 50 Lagern, von denen Gefangene, Internierte, Flüchtlinge vom Vichy-Regime an Deutschland ausgeliefert wurden:

- Das Internierungslager Camp d’Agde wurde im Frühjahr 1939 zur Aufnahme von Flüchtlingen aus Spanien in der Nähe der französischen Stadt Agde errichtet.

Aincours, im Département Seine-et-Oise, war das Internierungslager in der Nördlichen Zone. Es wurde am 5. Oktober 1940 geöffnet und schnell mit Mitgliedern der Kommunistischen Partei Frankreichs (PCF) überfüllt.

Camp des Alliés, bei Angoulême, im Chare, Landfahrer, Roma wurden hier gefangen gehalten

Königl. Saline von Arc-et-Senans (Saline royale d’Arc-et-Senans) in Doubs, vom 1. September 1941 bis 11. September 1943, Roma wurden hier gefangen gehalten. Die Familien wurden danach ins Internierungsgroßlager in Jargeau im Département Loiret überführt.

Avrillé-les-Ponceaux im Département Indre-et-Loire, Morellerie-Lager, Roma wurden hier gefangen gehalten

Le Barcarès im Roussillon

KZ Beaune-la-Rolande im Département Loiret. Etwa 18.000 jüdische Franzosen wurden von hier nach Auschwitz deportiert.

Bourg-Lastic im Département Puy-de-Dôme, in der ehemaligen Kaserne wurden jüdische Franzosen gefangen gehalten, unter anderem André Glucksmann für vier Jahre. Das Lager diente nach dem Krieg in den 1960er Jahren zur Unterbringung von Harkis und in den 1980er Jahren zur Unterbringung kurdischer Flüchtlinge aus dem Irak.

Lager Bram, Bram im Département Aude (1939–1940)

Lager Brens im Département Tarn, bei Gaillac (1939–1940)

Lager Choiseul, in Châteaubriant in Brittany, im Département Loire-Atlantique (1941–1942)

Camp Colombes, Colombes bei Paris, in dem vorübergehend unter vielen anderen auch der Journalist Otto Leichter, der Schriftsteller Soma Morgenstern und der Künstler Erich Sauer interniert waren.

KZ Royallieu in Compiègne in der Picardie (Juni 1941 bis August 1944). Im Januar 1943 wurden die bei der Schlacht von Marseille Gefangenen hierhergebracht. Unter anderem Robert Desnos (1900–1945) und Jean Moulin (1899–1943).

Coudrecieux im Département Sarthe, Roma wurden hier gefangen gehalten

Douadic im Department Indre/Kanton Le Blanc

Sammellager Drancy. Es gab in Paris drei Nebenlager dazu: das Lager Austerlitz, das Lévitanlager und Bassanolager. Von hier aus wurden etwa 63.000, hauptsächlich französische, Juden in die deutschen Vernichtungslager deportiert und dort ermordet.

Fort-Barraux im Département Isère.[47]Antoine Barnave war hier einer der Häftlinge.

Camp de Gurs, Gurs im Département Pyrénées-Atlantiques

Jargeau, bei Orléans, Roma wurden hier gefangen gehalten. Ort einer Geiselerschießung.[48]

Lalande, Lalande im Département Yonne,- Camp de Lannemezan (Nach dem Décret-loi du 6 avril 1940 über die „Nomaden“)

Linas-Montlhéry im Département Seine-et-Oise, Roma wurden hier gefangen gehalten

Marolles im Département Loir-et-Cher

Masseube im Département Gers

Les Mazures im Département Ardennes, als Judenlager von Juli 1942 bis Januar 1944

Mérignac/Fort du Hâ, Mérignac im Département Gironde. Deutsches Gefängnis für politische Gegner, unter anderen Édouard Daladier und Georges Mandel.

Meslay-du-Maine, im Département Mayenne (1939–1940)- Camp des Milles bei Aix-en-Provence im Departement Bouches-du-Rhône (auch: Camp de la Tuilerie des Milles), das größte Internierungslager im Südosten. 2.500 Juden wurden von hier deportiert (unter anderem der Schriftsteller Lion Feuchtwanger, die surrealistischen Maler Hans Bellmer and Max Ernst).

Montceau-les-Mines, Département Saône-et-Loire, unter anderem Ort von Erschießungen von Resistance-Mitgliedern.

KZ Nexon, Nexon im Département Haute-Vienne- KZ Noé–Mauzac, im Département Haute-Garonne

Montreuil-Bellay in Montreuil, Département Maine-et-Loire, Roma wurden hier gefangen gehalten

KZ Pithiviers in Pithiviers (Camp de transit). Die jüdische Autorin Irène Némirovsky (1903–1942) war unter anderem hier interniert.

Poitiers im Departement Vienne, Roma wurden hier gefangen gehalten

Zitadelle von Port-Louis, dt. Gefängnis, Port-Louis im Département Morbihan, im Fort

Récébédou, im Département Haute-Garonne, ein Vorort von Toulouse

Camp de Rieucros im Département Lozère (Der Mathematiker Alexander Grothendieck war hier interniert)

Camp de Rivesaltes, in Rivesaltes im Département Pyrénées-Orientales- Fort von Romainville bei Paris

- Camp d´internement de Rouillé (1941–1944)

KZ/Lager Royallieu in Compiègne (camp de détention de police allemand, Juni 1941 bis August 1944)

- Internierungslager Saint-Cyprien, Saint-Cyprien im Roussillon. 90.000 Spanienflüchtlinge wurden hier interniert; März 1939, offiziell geschlossen am 19. Dezember 1940 aus „hygienischen Gründen“, die Insassen wurden in das Camp de Gurs überstellt

Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes im Département Yonne, Roma wurden hier gefangen gehalten

Saint-Paul d’Eyjeaux im Département Haute-Vienne

Saint-Sulpice-la-Pointe bei Toulouse

KZ Saliers (Camp de Saliers) bei Arles im Departement Bouches-du-Rhône (Nach dem Décret-loi du 6 avril 1940 über die „Nomaden“), Roma wurden hier gefangen gehalten- Septfonds

Thil im Département Meurthe-et-Moselle

Les Tourelles in Paris

KZ oder Internierungslager Le Vernet im Departement Ariège, ursprünglich eine Kaserne für Kolonialtruppen, in der im Zweiten Weltkrieg verschiedene Opfergruppen interniert wurden. Die Bezeichnungen sind uneinheitlich. Zeitweise direkt unter deutscher Leitung.

Vittel im Departement Vosges, US- und britische Bürger

Camp de Voves in Voves, im Département Eure-et-Loir, frz. verwaltetes Lager vom 5. Januar 1942 bis 6. Mai 1944. Danach Transport der Gefangenen durch die SS über Compiègne ins KZ Neuengamme (nur wenige Überlebende).

Woippy im Department Moselle, ab 1943

Italien

| Bezeichnung | Von | Bis | Geschätzte Anzahl gefangener Menschen | Geschätzte Anzahl ermordeter Menschen |

|---|---|---|---|---|

| Arbe (Lager Kampor) | Juli 1942 | 11. September 1943 | 15.000 | 1.500 |

KZ Chiesanuova bei Padua | Juni 1942 | 10. September 1943 | ||

Konzentrationslager Gonars in der Nähe von Palmanova | März 1942 | 8. September 1943 | 7.000 | 453; >500 |

KZ Molat | 30. Juni 1942 | 8. September 1943 | 1.000 | |

Monigo in der Nähe von Treviso | Juni 1942 | |||

KZ Renicci, in der Nähe von Arezzo | Oktober 1942 | |||

Visco in der Nähe von Palmanova | Winter 1942 |

In italienischen Konzentrationslagern im besetzten Dalmatien und der besetzten nordkroatischen Küste Bakar, Kraljevica, Molat, Rab, Zlarin wurden von 1941 bis 1943 einige zehntausend gefangener Zivilisten festgehalten.

Zwangsarbeit und widrige Lebensumstände kosteten zahlreiche Insassen, die nicht gleich hingerichtet wurden, das Leben.

Die Lager in Molat und in Rab (34 Prozent der Insassen überlebten nicht) waren als Todeslager besonders berüchtigt.

Die Risiera di San Sabba in Triest, das Polizeihaftlager Borgo San Dalmazzo, das Durchgangslager Fossoli in der Provinz Modena und das Durchgangslager Bozen waren nationalsozialistische KZ auf italienischem Boden.[49]

Ein Bewusstsein, dass es so etwas wie Konzentrationslager in Italien gab, ist selbst mehr als 60 Jahr nach Kriegsende in der italienischen Bevölkerung kaum vorhanden. Beispielsweise begegnet man Menschen in der Stadt Gonars, in deren unmittelbarer Nähe ein KZ lag, die vehement abstreiten, dass es sich beim Lager Gonars um ein Konzentrationslager handelte. Stattdessen betont man dort, dass es nur ein Internierungslager war.

Im Jahr 2003 behauptete der damalige italienische Premierminister Silvio Berlusconi, dass es während der Zeit des italienischen Faschismus keine Konzentrationslager gegeben habe, Mussolini niemanden habe umbringen lassen und „Leute zum Urlaub in internes Exil“ geschickt habe.[50]

Jugoslawien/Unabhängiger Staat Kroatien

Kinder im Ustascha-KZ Sisak, Jugoslawien

Zur Zeit der deutschen und italienischen Okkupation Jugoslawiens während des Zweiten Weltkrieges wurden vom faschistischen Ustascha–Regime und der italienischen Besatzungsmacht im besetzten Teil Kroatiens und von Kollaborateuren in Serbien und im Unabhängigen Staat Kroatien (NDH) ab 1941 zirka zwanzig Konzentrationslager errichtet – unter anderem in Banjica, Molat, Rab, Šabac, und Topovske Supe. Ein weiteres Konzentrationslager auf dem Territorium des NDH-Staates war das KZ Sajmište am linksseitigen Saveufer bei Zemun, welches jedoch von den deutschen Besatzungstruppen betrieben wurde.

Später wurden die meisten im Lagerkomplex Jasenovac zusammengefasst. Mit einer Gesamtausdehnung von 240 km² und seinen Opferzahlen wurde es das drittgrößte KZ Europas und das größte auf dem Balkan („Auschwitz des Balkans“). Es umfasste auch die drei Kinderlager KZ Sisak, KZ Gornja Rijeka sowie das KZ Jastrebarsko. Die Gefangenen starben nicht durch Gas, sondern wurden erstochen bzw. geschlachtet, erschlagen, erhängt, ersäuft, lebend verbrannt oder vergraben.

Seit 1998 tagte ein kroatisch-serbischer Historikerdialog, der sich auch mit dem Streit um die Zahl der Todesopfer in Jasenovac beschäftigte. Beim Belgrader Dialog 2002 kamen beide Seiten überein, dass sich die Zahl der Umgekommenen etwa auf 60.000 bis 80.000 belaufen müsste, was den Jahre zuvor von Žerjavić und Kočović errechneten Daten entspricht.[51][52] Das 2009 erschienene Werk von Benz/Distel gibt die Opferzahl mit 80.000 bis 90.000 an.[53]

Das Museum der Gedenkstätte von Jasenovac veröffentlichte eine noch nicht vollständige Liste der Opfer von Jasenovac mit dem Stand der Nachforschungen bis März 2013. In dieser Liste sind bisher 83.145 namentlich bekannte Personen aufgeführt, darunter 47.627 Serben, 16.173 Roma, 13.116 Juden, 4.255 Kroaten und 1.974 Personen unterschiedlicher ethnischer bzw. religiöser Zuordnung sowie Opfer, deren Nationalität nicht eindeutig festgestellt werden konnte, die in Jasenovac zwischen Einrichtung des Lagers 1941 bis zur Befreiung 1945 zu Tode kamen.[54]

Griechenland

In Griechenland wurde durch die deutschen Besatzer 1941 bei Thessaloniki das KZ Pavlos Melas eingerichtet und im Oktober 1943 das italienische KZ Chaidari (campo di concentramento Chaidari) bei Athen nach dem italienischen Waffenstillstand von Cassibile vom 8. September 1943 zunächst von der Wehrmacht geführt und einige Wochen später unter Leitung des BdS Griechenland gestellt. Es war wohl das südlichste Konzentrationslager der Nationalsozialisten in Europa und diente der Unterbringung von Widerstandskämpfern sowie als Durchgangslager für griechische Juden.[55]

Kanalinseln

Das KZ Alderney (auch Lager Sylt genannt, von März 1943 bis Juni 1944) war ein Außenlager des KZ Neuengamme auf der von Großbritannien geräumten und seit 1940 besetzten Kanalinsel Alderney und damit das einzige deutsche Konzentrationslager in einem Gebiet des britischen Kronbesitzes.

Niederlande

Fünf Konzentrationslager: Herzogenbusch (Kamp Vught) und Westerbork (polizeiliches Judendurchgangslager), Kamp Amersfoort, Kamp Erika und Kamp Schoorl. Twilhaar war Rijkswerkkamp (Arbeitslager).

Norwegen

Lager Grini, Feierlicher Appell zum Befreiungstag, 8. Mai 1945

Nach der Besetzung im April / Mai 1940 setzte der Reichskommissar für Norwegen Josef Terboven eine immer härtere Besatzungspolitik durch, da die Kollaborationsregierung unter Vidkun Quisling über keinen Rückhalt in der Bevölkerung verfügte. Unter dem Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD Heinrich Fehlis verhafteten Sipo und SD politische Gegner, Kommunisten, Gewerkschaftsmitglieder, oppositionelle Lehrer, Studenten, Polizisten, Offiziere der norwegischen Armee, Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter und Juden. Zu diesem Zweck wurden vier Polizeihäftlings- und Strafgefangenenlager eingerichtet. Diese waren Grini fangeleir bei Oslo, Falstad bei Trondheim, Ulven und Espeland bei Bergen und Sydpissen bei Tromsø. Die Lager wurden als Hinrichtungsorte genutzt und Häftlinge in Konzentrationslager deportiert, darunter auch Juden nach Auschwitz.[56]

Polen, Russland, Ukraine, Weißrussland

Eine besonders hohe Dichte an Konzentrations-, Vernichtungs-, Durchgangslagern und Ghettos gab es im Generalgouvernement in Ostpolen. Dort befanden sich auch die bekanntesten Vernichtungslager Auschwitz, Sobibor, Treblinka, Chelmno und Belzec. Das deutsch besetzte Polen war geradezu „übersät“ mit größeren und kleineren Konzentrations- und Außenlagern, denn zum einen war es das erste Land, das von den Nationalsozialisten erobert worden war. Außerdem war in Osteuropa allgemein die jüdische Bevölkerung größer als in West- oder Mitteleuropa. Ein weiteres Vernichtungslager, Maly Trostinez, lag im heutigen Weißrussland. Während der Zeit der deutschen Besatzung Weißrusslands starben dort Hunderttausende Juden; die jüdische Bevölkerung Weißrusslands wurde fast vollständig ausgelöscht. Auch die Ukraine war „übersät“ mit größeren und kleineren Lagern und Ghettos. So gab es etwa ein Ghetto in Winniza. (In der Nähe dieser Stadt befand sich Adolf Hitlers Führerhauptquartier „Werwolf“.) Soweit das „eigentliche Russland“ von den Deutschen besetzt worden war, wurden auch hier die Juden, als Partisanen verdächtigte Zivilisten und Kommunisten verschleppt oder erschossen. Allerdings gehörten die westlichen Gebiete des heutigen Russlands aufgrund der Kriegsereignisse zumeist zum „rückwärtigen Heeresgebiet“.

Aber nicht nur die Dichte an Konzentrationslagern und Ghettos unterschied die deutsch besetzten Gebiete Osteuropas von denjenigen Westeuropas. Denn nicht nur die Juden, sondern auch die nichtjüdische Bevölkerung war von den Repressionen direkt betroffen. So wurde zum Beispiel die Stadt Charkow 1942 von Angehörigen der Wehrmacht (nicht SS-Angehörigen) ausgehungert. Solche und ähnliche „Maßnahmen“ hatten ihren Grund in der rassistischen Ideologie des NS-Regimes, für das die slawischen Völker nur „Untermenschen“ waren. So hatte Reichsführer SS Heinrich Himmler vor Beginn des Russlandfeldzuges davon gesprochen, dass das Ziel des Feldzuges die Dezimierung der slawischen Völker um 30 Millionen bedeute.

In der Schlussphase des Kriegs wurde das Konzentrationslager Osaritschi in der Nähe des weißrussischen Dorfes Osaritschi, Kreis Kalinkawitschy, südlich von Bobrujsk von der Wehrmacht vom 12. bis 19. März 1944 für arbeitsunfähige Zivilisten in Kooperation mit einer Einsatzgruppe errichtet. Arbeitsfähige Menschen sollten vor dem Truppenrückzug deportiert werden. Bis zum 12. März 1944 wurden die drei Lager als mit Stacheldraht umzäunte Areale ohne Gebäude oder sanitäre Einrichtungen in einem Sumpfgebiet in Frontnähe errichtet. In nur einer Woche kamen dort mindestens 9000 Menschen ums Leben.

Aufarbeitung

Konfrontation und Umerziehung

Nach der Befreiung der KZ-Gefangenen und deren medizinischer Versorgung sahen die Alliierten die Notwendigkeit, die deutsche Bevölkerung mit den unter ihren Augen begangenen Verbrechen zu konfrontieren. In den Konzentrationslagern wurden die unglaublichen Verbrechen sichtbar – auch für Menschen, die nicht bereits Augenzeugen der Verbrechen gewesen waren. Die örtliche Bevölkerung aus der Nachbarschaft der KZs wurde gezwungen, Lagerteile und Leichen der dort Ermordeten anzusehen. Sie wurde mehrfach gezwungen, Tote in würdigen Gräbern zu bestatten. Dabei ging es um unbestattete Leichen oder Umbettungen von Leichen aus Massengräbern. Es wurden mehrfach Filmdokumentationen und Fotobände für Vorführungen im besetzten Deutschland und Österreich hergestellt (erstes Beispiel ist der Film Die Todesmühlen (Death Mills)). Er setzt sich überwiegend aus Filmmaterial zusammen, das in kurz zuvor befreiten KZs gedreht wurde – unter anderem in Auschwitz-Birkenau, Majdanek, Treblinka, Bergen-Belsen. Der Film ist nur mit ernster klassischer Musik unterlegt und hat keine Rahmenhandlung. Er geht auch auf die wirtschaftliche Ausbeutung der Häftlinge ein. Die Dokumentationen wurden zum Teil auch als Beweismittel für Gerichtsverfahren gegen Beteiligte erstellt, insbesondere den Nürnberger Prozessen.

Juristische Aufarbeitung

Angeklagte, Rastatter Prozesse, 1946

Angesichts der Gräueltaten in den von den Achsenmächten Deutschland, Japan und Italien besetzten Ländern wurde auf Initiative von neun Londoner Exilregierungen im Jahr 1943 die United Nations War Crimes Commission (UNWCC) ins Leben gerufen. Der Auftrag bestand in der Beweissicherung, Zusammenstellung von Täterlisten, Berichten an die Regierungen und Strafprozessvorbereitungen zu Kriegsverbrechen. Zu diesen Kriegsverbrechen zählte auch die Verschleppung, Versklavung, Misshandlung und Tötung von Zivilisten und Kriegsgefangenen in Arbeits- und Konzentrationslagern (Verbrechen gegen die Menschlichkeit).

Nach dem Krieg kam es zu vielen NS-Prozessen (siehe auch Kategorieverzeichnis NS-Prozesse). Es wurden exemplarische Prozesse gegen das Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt der SS (es hatte Zwangsarbeiter gegen Prämien an Firmen vermietet) und die Firmenverantwortlichen von Flick, I.G.-Farben und Krupp (sie hatten Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge zu tausenden von der SS gemietet) durchgeführt. Es kam in den Nürnberger Nachfolgeprozessen zu Verurteilungen wegen Versklavung, Misshandlung, Einschüchterung, Folterung und Ermordung der Zivilbevölkerung und wegen der planmäßigem Ausbeutung von Zwangsarbeitern und KZ-Gefangenen.

Weitere bedeutende Prozesse waren der Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher, die Rastatter Prozesse (u. a. zum KZ Natzweiler, KZ Dachau und Auschwitz), die Frankfurter Auschwitzprozesse, der Krakauer Auschwitzprozess, die Dachauer Prozesse, die Ravensbrück-Prozesse, der Bergen-Belsen-Prozess, Prozesse in der Sowjetunion durch den NKWD und Prozesse gegen Einzelpersonen wie Eichmann-Prozess und in Warschau gegen Rudolf Höß.

Sammlung von Zeitzeugenberichten

Boder-Interviews, 1946: Der Psychologe David Boder vom Illinois Institute of Technology interviewte zahlreiche Displaced Persons. Er stellte den Zeitzeugen frei, in welcher Sprache sie sich ausdrücken wollten. Boder sammelte rund 90 Stunden Magnetbandaufzeichnungen auf 200 Spulen und transkribierte rund 120 Interviews. Das Projekt Voices of the Holocaust macht Aufnahmen und Transkripte daraus zugänglich. Siehe David P. Boder: I Did not Interview the Dead. Urbana 1949 (französische Ausgabe als Je n’ai pas interrogé les morts). Hrsg. von Alan Rosen, Florent Brayard. Paris 2006; David P. Boder: Topical Autobiographies of Displaced People Recorded Verbatim in the Displaced Persons Camps, with a Psychological and Anthropological Analysis. 16 Bände, Chicago 1950–1957.[57]

Archiv der Erinnerung, 1995–1998: Im 171 Stunden Material umfassenden Videoarchiv Leben mit der Erinnerung. Überlebende des Holocaust erzählen sind 82 der rund 850 ab 1979 entstandenen Interviews des Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies (Yale University, New Haven) aufbereitet und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Beteiligt sind unter anderem die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas[58] und des Moses-Mendelssohn-Zentrums (Potsdam).

Cathy Gelbin, Eva Lezzi u. a. (Hrsg.): Archiv der Erinnerung. Interviews mit Überlebenden der Shoah. Band 1: Videographierte Lebenserzählungen und ihre Interpretationen. Band 2: Kommentierter Katalog. Potsdam 1998.[57]

Visual History Archive (VHA), 1994–1999: Die Shoah Foundation zeichnete 52.000 Videointerviews mit Opfern und Zeugen des Holocaust aus 56 Ländern in 32 Sprachen auf, finanziert von Steven Spielberg. Die Interviews sind online abrufbar, etwa bei der Freien Universität Berlin.

Zeichnungen aus den NS-Konzentrationslagern. Arturo Benvenuti (Hrsg.) mit einem Vorwort von Primo Levi. Eine Sammlung von mehr als 250 Zeichnungen von KZ-Häftlingen. bahoe books, Wien 2017, ISBN 978-3-903022-48-5.

Häftlingsvereinigungen

Die Überlebenden gründeten Häftlingsvereinigungen, z. B. Comité International de Dachau (gegr. 29. April 1945), Internationales Sachsenhausen-Komitee, Amicale de Mauthausen, Fédération Internationale des Résistants.

Filmische Verarbeitung

Spielfilme

Nackt unter Wölfen (1963): DEFA-Spielfilm von Frank Beyer nach dem gleichnamigen Roman von Bruno Apitz. Die Handlung basiert auf einer wahren Geschichte im Zeitraum Februar bis zur Befreiung Ende April 1945 im Konzentrationslager Buchenwald. Ein dreijähriges Kind (Stefan Jerzy Zweig) wird in einem Koffer ins Lager geschmuggelt. Die Häftlinge retten das Kind, obwohl dadurch ihre eigene Existenz bedroht ist. Darsteller sind u. a. Armin Mueller-Stahl, Erwin Geschonneck, Fred Delmare sowie Buchautor und langjähriger Buchenwald-Häftling Bruno Apitz.

Schindlers Liste: Spielfilm von Steven Spielberg aus dem Jahr 1993 nach dem gleichnamigen Roman (im Original Schindler’s Ark) von Thomas Keneally.

Die Fälscher: Österreichischer Spielfilm. Der vom Regisseur und Drehbuchautor Stefan Ruzowitzky inszenierte Film basiert auf einem realen Geschehen und handelt vom größten Geldfälschungsprogramm der Nationalsozialisten während des Zweiten Weltkriegs, der Aktion Bernhard.

Die Grauzone: Film von Tim Blake Nelson aus dem Jahr 2001. Das Drama beschäftigt sich mit der Problematik der jüdischen Zwangsarbeiter im KZ Auschwitz-Birkenau, die niederste Arbeit verrichteten, um einige Wochen länger zu leben.

Jakob der Lügner: Jakob der Lügner ist eine Verfilmung des gleichnamigen Romans des Schriftstellers Jurek Becker. Diese Verfilmung stammt aus dem Jahr 1999; mit Robin Williams als Jakob.

Band of Brothers – Wir waren wie Brüder – Teil 9: Warum wir kämpfen: Angekommen in der Nähe der deutschen Stadt Landsberg entdeckt die Easy Company auf einem Kontrollgang das nahegelegene Konzentrationslager Kaufering IV. Die Episode skizziert das überwältigende Entsetzen, das die Soldaten ergreift und verweist auf das deutsche Wissen über jene Konzentrationslager.

Der Junge im gestreiften Pyjama: Britischer Film aus dem Jahr 2008 von Mark Herman. Er basiert auf der gleichnamigen Romanvorlage von John Boyne.

Die Insel in der Vogelstraße: Die Insel in der Vogelstraße ist ein Roman des israelischen Schriftstellers Uri Orlev, das im Jahr 1985 veröffentlicht wurde. Es wurde im Jahr 1997 verfilmt.

Uprising – Der Aufstand: US-amerikanischer Fernsehfilm aus dem Jahr 2001. Das von Jon Avnet inszenierte Holocaust-Drama erzählt vom Aufstand im Warschauer Ghetto.

Das Leben ist schön: Italienischer Film von Roberto Benigni aus dem Jahr 1997.

Der Pianist: Holocaust-Drama nach der in London im Jahr 1999 publizierten Autobiografie Der Pianist – Mein wunderbares Überleben (Originaltitel: Śmierć miasta) des polnischen Pianisten und Komponisten Władysław Szpilman.

Fateless – Roman eines Schicksallosen: Internationale Koproduktion aus dem Jahr 2005 nach dem Roman eines Schicksallosen von Imre Kertész. Der Film handelt von der Odyssee eines jüdischen Jungen durch mehrere deutsche Konzentrationslager.

Dokumentationen

Nazi Murder Mills – Konzentrationslager 1945: US-Dokumentation aus dem Jahr 1945 über befreite nationalsozialistische Konzentrationslager und Terrorstätten (Hadamar, Ohrdruf, Buchenwald, Nordhausen), mit bewegenden Bildern der Opfer, der Ermordeten und Gequälten des NS-Terrors.

Die Todesmühlen (Death Mills): US-Dokumentation aus dem Jahr 1945, für Vorführungen im besetzten Deutschland und Österreich im Sinne der Reeducation zur Konfrontation der Bevölkerung mit den unter ihren Augen begangenen Verbrechen produziert.

Michael Kloft: Die Gesichter des Bösen – Hitlers Henker. Deutschland, 2009 (Länge 3:31): Vierteilige Serie einer Dokumentation über Konzentrationslager und Täter der NS-Judenvernichtung (Massenmörder wie Himmler, Heydrich, Kaltenbrunner, Lagerkommandanten, KZ-Ärzte) mit Filmmaterial aus verschiedenen Archiven und zwischen die Dokumentarszenen eingeschnittenen Interviews, Statements z. T. von Zeitzeugen.

Siehe auch

- Zeitgenössische Kenntnis vom Holocaust

Liste der Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus (international)- Überlebenden-Syndrom

Literatur

- Angelika Benz, Marija Vulesica: Bewachung und Ausführung. Alltag der Täter in nationalsozialistischen Lagern. Metropol Verlag, Berlin 2011, ISBN 978-3-86331-036-3.

Wolfgang Benz, Barbara Distel (Hrsg.) und Angelika Königseder (Redaktion): Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. 9 Bände, C.H. Beck, München 2005–2009, ISBN 3-406-52960-7.[59]- 1: Die Organisation des Terrors. Mitherausgeberin Angelika Königseder, 2005; 2. Auflage 2006, ISBN 3-406-52961-5.

- 2: Frühe Lager, Dachau, Emslandlager. 2005, ISBN 3-406-52962-3.

- 3: Sachsenhausen, Buchenwald. 2006, ISBN 3-406-52963-1.

- 4: Flossenbürg, Mauthausen, Ravensbrück. 2006, ISBN 3-406-52964-X.

- 5: Hinzert, Auschwitz, Neuengamme. 2007, ISBN 978-3-406-52965-8.

- 6: Natzweiler, Groß-Rosen, Stutthof. 2007, ISBN 978-3-406-52966-5.

- 7: Wewelsburg, Majdanek, Arbeitsdorf, Herzogenbusch (Vught), Bergen-Belsen, Mittelbau-Dora. 2008, ISBN 978-3-406-52967-2.

- 8: Riga, Warschau, Kaunas, Vaivara, Plaszów, Klooga, Chelmo, Belzec, Treblinka, Sobibor. 2008, ISBN 978-3-406-57237-1.

- 9: Arbeitserziehungslager, Durchgangslager, Ghettos, Polizeihaftlager, Sonderlager, Zigeunerlager, Zwangsarbeitslager. 2009, ISBN 978-3-406-57238-8.

- Jane Caplan, Nikolaus Wachsmann (Hrsg.): Concentration Camps in Nazi Germany. The New Histories. London 2009, ISBN 978-0-415-42651-0.[60]

Ulrich Herbert, Karin Orth, Christoph Dieckmann (Hrsg.): Die nationalsozialistischen Konzentrationslager. Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt am Main 2002, ISBN 3-596-15516-9.[61]

Eugen Kogon: Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager. Verlag Karl Alber, München 1946. (44. Auflage. Heyne Verlag, München 2006, ISBN 3-453-02978-X)- Französisches Büro des Informationsdienstes über Kriegsverbrechen (Hrsg.): Konzentrationslager Dokument F 321 für den Internationalen Militärgerichtshof Nürnberg. Frankfurt am Main 1988. (Erstveröffentlichung Paris 1945 unter dem Titel Camps de Concentration. Crimes contre la personne humaine. Erste deutsche Buchausgabe 1947, hrsg. von Eugène Aroneanu)

- Stefan Hördler: Ordnung und Inferno – Das KZ-System im letzten Kriegsjahr. Wallstein Verlag, Göttingen 2015, ISBN 978-3-8353-1404-7 (Der kriegswirtschaftliche Umbau des Lagersystems).

Hermann Langbein: … nicht wie die Schafe zur Schlachtbank – Widerstand in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern 1938–1945. Fischer, Frankfurt 1988, ISBN 3-596-23486-7.

Geoffrey Megargee (Hrsg.): The United States Holocaust Memorial Museum Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933–1945. Band 1: Early Camps, Youth Camps, Concentration Camps and Subcamps under the SS-Business Administration Main Office (WVHA). Indiana University Press, Bloomington 2009, ISBN 978-0-253-35328-3.[62] Band 2 2012.

Karin Orth: Das System der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Eine politische Organisationsgeschichte. Pendo, Zürich/ München 2002, ISBN 3-85842-450-1.- Karin Orth: Die Historiografie der Konzentrationslager und die neuere KZ-Forschung. In: Archiv für Sozialgeschichte. 47, 2007, S. 579–598.

- Jörg Osterloh, Kim Wünschmann (Hg.): „… der schrankenlosesten Willkür ausgeliefert“ : Häftlinge der frühen Konzentrationslager 1933–1936/37, Campus-Verlag, Frankfurt am Main, 2017, ISBN 978-3-593-50702-6.

- Gudrun Schwarz: SS-Aufseherinnen in nationalsozialistischen Konzentrationslagern (1933–1945). In: Dachauer Hefte. Nr. 10: Täter und Opfer. 1994.

Wolfgang Sofsky: Die Ordnung des Terrors: Das Konzentrationslager. S. Fischer, Frankfurt am Main 1993, ISBN 3-596-13427-7.

Johannes Tuchel: Die Inspektion der Konzentrationslager 1938–1945. Edition Hentrich, Berlin 1994, ISBN 3-89468-158-6.

Nikolaus Wachsmann: KL: Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Siedler Verlag, München 2016, ISBN 978-3-88680-827-4. (Rezensionen in der FAZ, 21. April 2016, S. 11. und in der NZZ: Die Anatomie einer Schreckensherrschaft. NZZ, 3. August 2016)

Für weitere Literaturhinweise siehe auch die Artikel Holocaust sowie Konzentrationslager (historischer Begriff).

Weblinks

Linkkatalog zum Thema Konzentrationslager bei curlie.org (ehemals DMOZ)

Literatur zum Schlagwort Konzentrationslager im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Die Amerikanische Armee entdeckt den Holocaust. In: Landsberg im 20. Jahrhundert. Hrsg. von der Europäischen Holocaustgedenkstätte Stiftung (Filmaufnahme der US-Streitkräfte, KZ-Kommando Kaufering IV, 27. April 1945).

Knut Mellenthin: Chronologie des Holocaust. In: holocaust-chronologie.de (tagesgenaue Chronik mit Quellenangaben und Artikeln zu Einzelaspekten).- Haftstättenverzeichnis der Stiftung EVZ

- Karte der Konzentrationslager im Dritten Reich (PDF; 45 kB)

KZ Bildbericht aus fünf Konzentrationslagern Herausgegeben vom Amerikanischen Kriegsinformationsamt im Auftrag des Oberbefehlshabers der Alliierten Streitkräfte [April 1945], Rekonstruktion VVN/BdA NRW, 2006 (PDF; 2,3 MB)